2014/08/27

中国山地から流れる2つの川をつなぐ分水路がある。この分水路の水流を利用した小水力発電所の建設工事が始まった。水流の落差は27.5メートルになり、 一般家庭で620世帯分の電力を供給できる。取水口から発電機まで水を送るための水圧管路には初めてポリエチレン管を採用した。

[石田雅也,スマートジャパン]

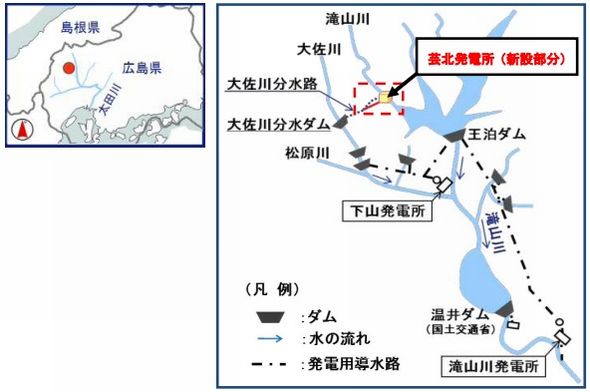

広島県と島根県の県境にある北広島町で、小水力発電所の建設工事が8月25日に始まった。中国電力が2016年3月に運転を開始する予定の「芸北(げいほく)発電所」である(図1)。中国山地から流れてくる2つの川の高低差を利用して発電する。

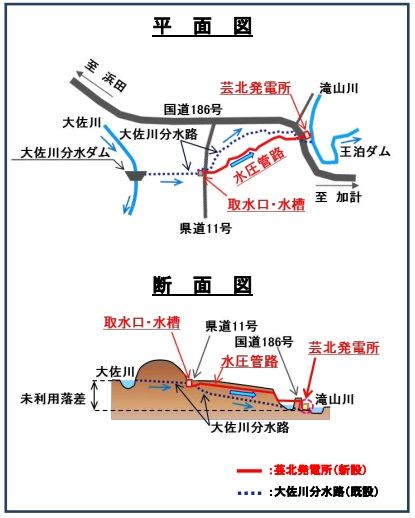

2つの川は分水路でつながれている。高い位置を流れる大佐川(おおさがわ)に設けた分水ダムから、2キロメートルほど離れた低い位置にある滝山川 (たきやまがわ)まで水を送っている。この分水路の中で落差の大きい2つの地点を水圧管路でつないで、水車発電機に水を取り込んで発電する仕組みだ(図 2)。

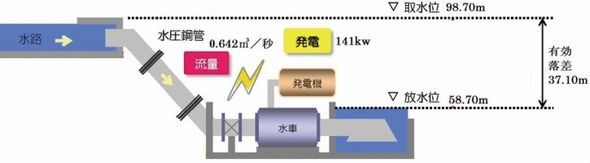

発電に利用できる落差は27.5メートルあり、水量は最大で毎秒2.0立方メートルになる。この水力エネルギーで430kWの電力を供給すること ができる。年間の発電量は223万kWhを見込んでいて、一般家庭の電力使用量に換算して620世帯分に相当する。設備利用率(発電能力に対する実際の発 電量)は59%で、小水力発電としては標準的な水準である。

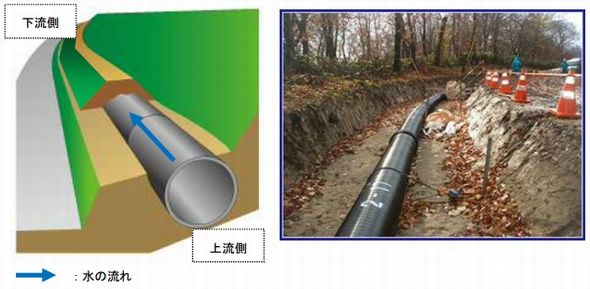

取水口から発電機まで水を送り込むために、1キロメートル以上にわたって地下に水圧管路を埋設する。この水圧管路には一般的に使われる金属製では なくて、市販品の樹脂管(ポリエチレン管)を採用することにした(図3)。樹脂管は施工がしやすく、耐圧性と耐震性にも優れている点を評価した。中国電力 が水圧管路に樹脂管を採用するのは初めてである。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1408/27/news016.html

2014/08/27

岐阜県飛騨農林事務所は、飛騨市神岡町の「石神用水」や高山市荘川町の「中央用水」で小水力発電施設の整備のため2014年度は用地買収を進めており、工事は15年度以降となる見込み。

2014/08/27

東京電力など5者は、中小水力向けに低コスト、高効率化を図った水車ランナーを開発した。中小水力の導入拡大に向けて課題となる初期費用の低減や更新の際の発電単価引き下げを狙ったもの。開発した水車ランナーには、工程数が多く費用がかさむ鋳造ではなく切削工法を採用。構造自体も見直すことで、3割程度コストを削減できるめどが立った。今秋から実際の発電所で実証試験を行い、耐久性などを検証した上で、現場への適用を図っていく考え。

経済産業省の補助事業として2012年度から4カ年計画で実施している。関電工と田中水力(相模原市、田中幸太社長)、平和産業(さいたま市、大竹功一社長)、早稲田大学が開発・設備実証を担当。東電は技術、設備運用面を支援した。今月6日には5者が共同で特許申請している。

開発したランナーは出力2千キロワット以下を対象としたもの。従来は鋳造や溶接で製造していたため、工程数が多く、費用がかさむという課題があった。5者は費用削減効果の大きい工法として切削に着目。切削に対応するため、軟らかく、かつ耐久性のある青銅アルミ合金に材料を変更するとともに、構造自体も羽根を覆うふたをなくしたシュラウドレス構造を採用することを決めた。

一方、ふたをなくすことによる弊害として羽根と静止部のすき間に水が漏れ、効率の低下を招くという問題が生じる。対処策として、羽根の先端面に細い溝を掘る手法を考案。羽根を伝ってきた水を溝の部分で渦とすることで、水漏れを抑制することに成功した。

直径27.5センチメートルの模型で試験した結果、水車効率が5ポイント向上することを確認。水車ランナーにかかるコストを3割程度削減できるめどが立った。今秋からは関電工が山梨県大月市の葛野川発電所下部ダムに建設中のマイクロ水力に実機(直径37.5センチメートル)を搭載し、実証試験を開始する。出力は150キロワット程度となる見込み。

中小水力は、環境負荷の低い電源として期待される一方、開発地点が山間に限られてきており、初期費用が課題となっている。既存設備の更新を進める上でも発電単価の低減が必要となっていた。東電では、2千キロワット以下の水車を36台保有しており、今後、更新期を迎える。開発したランナーを適用することで、発電単価を下げ、競争力を持たせたい考え。

紙面より転載

2014/08/26

福井県のエネルギー政策は現在でも原子力が中心だが、内陸部を中心に再生可能エネルギーで地域を活性化する取り組みが広がりを見せている。特に小水力発電 の開発が活発で、農業用水路や砂防ダムに導入する計画が動き出した。太陽光やバイオマスも加えてエネルギーの地産地消を目指す。

[石田雅也,スマートジャパン]

政府が推進する国家戦略特区の1つとして、福井県は「エネルギー成長戦略特区」の設置を提案している。国内に分散する原子力の研究機関を若狭湾岸 に集約する一方で、LNG(液化天然ガス)のパイプラインを日本海沿岸に整備して、国内における一大エネルギー拠点を形成する構想だ。福井県の優位性をア ピールした内容だが、再生可能エネルギーは組み込まれていない。

しかし現実には再生可能エネルギーを導入する動きが着実に広がり始めている。福井県を含む北陸地方は年間の降水量が全国で最も多く、豊富な水量を生かした小水力発電が有望だ。稲作を中心に農業が盛んなことから、内陸部を中心に農業用水路がはりめぐらされている。

県の中部に位置する越前市を流れる農業用水路では、新しい小水力発電所が2014年6月に運転を開始した。総距離が170キロメートルに及ぶ「日 野川(ひのがわ)用水」の分岐点に設けられた37メートルの落差を利用して発電する(図1)。この分岐点を流れる毎秒0.6立方メートル前後の水流を生か して、最大141kWの電力を供給することが可能だ。

水流の落差が十分にあることから、発電機には水力発電で最も多く使われる横軸フランシス水車を採用した(図2)。年間の発電量は102万kWh で、一般家庭280世帯分の電力使用量に相当する。年間を通じて水量が安定しているため、設備利用率(発電能力に対する実際の発電量)は83%と極めて高 い。年間の売電収入は約3500万円になり、地域の負担が大きい農業用水路の維持管理費を低減することに役立てる。

小水力発電を導入する取り組みは県内の各地で始まっている。2012年度に開始した「1市町1エネおこしプロジェクト」が代表的なもので、8つの 市と町が地域の自然を利用した再生可能エネルギーの導入を推進中だ(図3)。8つのプロジェクトのうち太陽光が2カ所、バイオマスが1カ所、雪氷熱が1カ 所、残りの4カ所は小水力である。

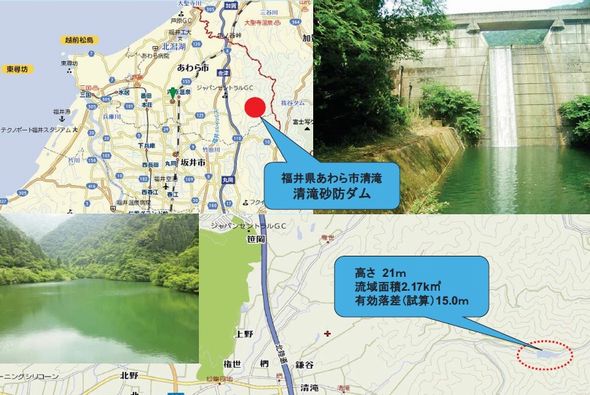

小水力のプロジェクトでは砂防用のダムや川を利用する例が多く見られる。県北部のあわら市にある「清滝砂防ダム」が候補の1つになっている(図 4)。ダムの高さは21メートルで、そこから700メートル下流にある北陸電力との連系地点まで配管を敷設して発電機を設置する計画だ。ダムの水位や流量 をもとに推定したところ、15~20kW程度の発電設備を導入できる見込みである。

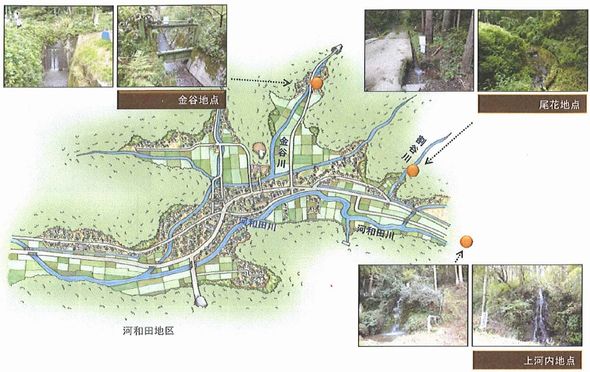

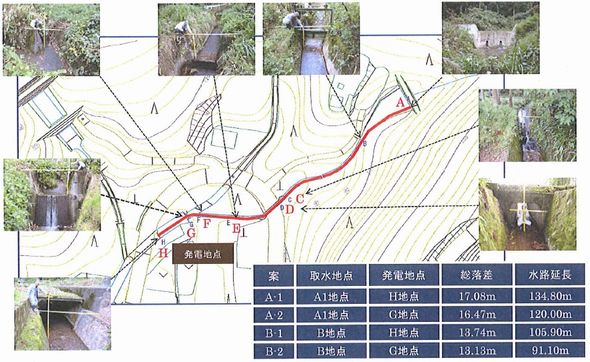

さらに内陸にある鯖江市でも、砂防ダムや農業用水路を対象にした小水力発電の導入計画が具体的に進んでいる。市内の3つの地区を候補に選定して、複数の設置パターンをもとに発電設備の設計や採算性の評価を実施中だ(図5)。

あわら市と鯖江市のプロジェクトは地域の推進協議会で検討を進めながら、2014年度中に最終判断を下す見込みである。実際に発電設備の建設に着手することになれば、同じような砂防ダムや農業用水路がある他の地域にも展開できる可能性は大きい。

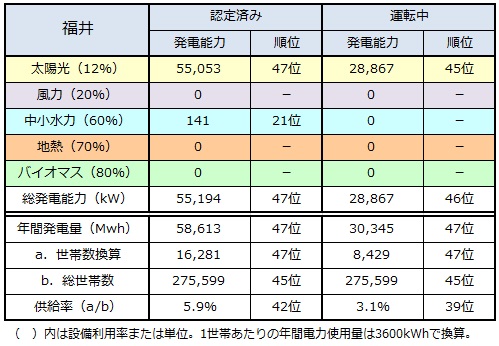

福井県の再生可能エネルギーの導入量は全国でも低い水準にとどまっている。固定価格買取制度の認定設備の規模では47都道府県の中で最下位にある (図6)。県を挙げて原子力の復活を推進する一方で、小水力を中心に太陽光やバイオマスを加えた再生可能エネルギーをどこまで拡大できるのか。日本のエネ ルギーの未来を示唆するような状況になってきた。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1408/26/news005.html

2014/08/26

堺市上下水道局は、陶器配水場内に小水力発電設備を設置するため、不二設計コンサルタント(柏原市)で実施設計に着手した。工事は2016年度に発注する計画。

陶器配水場の(仮称)岩室系(新)N.3流入管(管径600㍉)に水車発電機1台を設置する。