[石田雅也,スマートジャパン]山口県の東部にある田布施町(たぶせちょう)の農業用水路で3月31日に小水力発電設備が稼働した(図1)。棚田の横を流れる狭い水路に簡易型の発電設備を設置する方式で、発電能力は4.8W(ワット)と小さい。これを2カ所に導入して、費用は合計60万円かかった。

農家を中心とする田布施町の集落の1つが、山口県の補助金を活用して小水力発電に取り組んでいる。発電した電力は付近に生息するサルから農作物を守るために、農地を囲む電気柵に利用する(図2)。

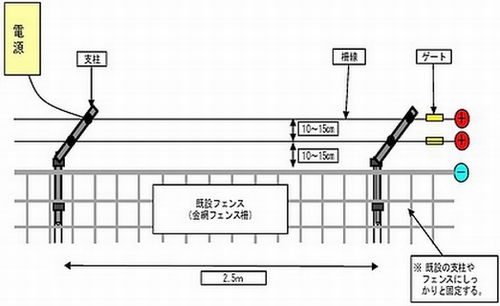

電気柵は既設のフェンスの上に2段の構成で張った。支柱を立てて電線を張りめぐらせる方法で、長さは2.3キロメートルにおよぶ(図3)。この電気柵で3.2ヘクタール(3.2万平方メートル)の広さの農地を守ることができるようになった。

導入した小水力発電設備は山口県が2013年度に実証事業を進めて開発した。現在は田布施町に本社がある機械メーカーが販売している。「フロート 式下掛水車」と呼ぶ方式で、水車の下側で水を受けて回転しながら発電する仕組みだ(図4)。小さな落差しかない水流でも発電できるため、農業用水路に適し ている。

<h4> 蓄電池を併設して夜間の照明用に</h4> 同じ発電設備は田布施町の西側にある周南市の農業用水路でも1月から動き始めた。棚田のあいだの1メートルの落差を利用して発電する(図5)。流れる水量は毎秒0.019立方メートルと少ない。

図5 棚田の落差を利用した小水力発電。出典:山口県農林水産部

図5 棚田の落差を利用した小水力発電。出典:山口県農林水産部

簡易型の小水力発電設備と合わせて蓄電池を導入して、通学路の照明に利用している(図6)。蓄電池の容量は28Ah(アンペア時)で、夜間に2基の照明(1基あたりの消費電力10W)に電力を供給する。

蓄電池と照明を含めて導入費用は合計100万円かかったが、すべて県の補助金でカバーした。照明が少ない集落の安全対策に役立っている。

このほかにも山口市と萩市の農業用水路で簡易型の小水力発電設備が稼働中だ。さらに宇部市の農地でも導入の準備が進んでいて、県内全域の中山間部に小水力発電の取り組みが広がってきた(図7)。

山口県では2013年度に1000万円の予算で「中山間・棚田ふるさとの和づくり応援事業」を開始した。棚田を生かして地域を活性化するモデルを作ることが目的で、小水力発電の導入事業も補助金の対象に含まれている(図8)。