2015/11/30

2015年11月30日 13時00分 更新

豪雪地帯の山形県では豊富な水量を活用した小水力発電の導入が活発に進んでいる。宮城県との県境にある治水用のダムでも12月1日から発電事業が始まる。 ダムから33メートルの落差を生かして、年間に270世帯分の電力を供給することが可能だ。ダムの維持管理に利用した余剰分を売電する。

[石田雅也,スマートジャパン]

山形県から日本海へ流れる最上川は日本三大急流の1つとして知られている。その上流にある「白水川(しろみずがわ)ダム」の直下で、12月1日に小水力発電所が運転を開始する(図1)。

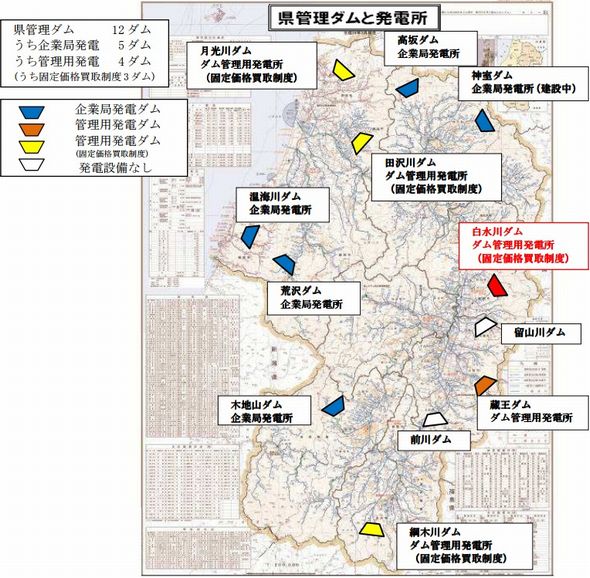

ダムを管理する山形県の村山総合支庁が実施する発電事業で、県営のダムに建設した9カ所目の水力発電所になる。

図1 「白水川ダム」の全景。出典:山形県村山総合支庁

白水川ダムの役割は周辺地域の洪水を防ぎながら農業用水を供給することにある。加えて下流の自然環境を保護するために河川維持用水を常に流してい る。これまで2種類の用水のための放流水は発電に利用していなかったが、新たに発電所を建設して未利用の水力エネルギーから電力を生み出す(図2)。

発電能力は180kW(キロワット)で、年間に96万kWh(キロワット時)の電力を供給できる見込みだ。一般家庭の使用量(年間 3600kWh)に換算して270世帯分の電力になる。発電した電力はダムの維持管理用に消費した余剰分を固定価格買取制度で売電する。売電先は東北電力 で、年間に約3000万円の収入を想定している。発電能力が200kW未満の小水力発電の買取価格は1kWhあたり34円(税抜き)である。

ダムから水車発電機に取り込む水流の落差は33メートルもある。最大で毎秒0.71立方メートルの水量で180kWの電力を供給する。設備利用率 (発電能力に対する実際の発電量)は60%になり、小水力発電では標準的な水準だ。水車発電機には落差が大きい場合に適している横軸フランシス水車を採用 した(図3)。

山形県では高い山から流れる豊富な水量を生かして、小水力発電の導入が活発に進んでいる。小水力発電を導入できるポテンシャルは全国でも8番目に 大きい。導入場所はダムや農業用水路が多く、県が管理するダムにも大規模な水力発電所に加えて小水力発電所が拡大してきた(図4)。

山形県営の12カ所のダムのうち、各地方を管轄する総合支庁が7カ所を管理していて、新設の白水川ダム発電所を加えると5カ所で小水力発電を実施 することになる。このほかに県の企業局が管理する5カ所のダムにも発電所を展開する。5番目の「神室(かむろ)ダム」の小水力発電所(発電能力 420kW)が2015年度内に運転を開始する予定だ。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1511/30/news028.html

2015/11/29

(2015年11月29日午後5時00分)

福井県が本年度上半期に入札結果を確認した建築工事のうち、1回で落札者が決まらない「不調」と「不落」の割合が30%に上っていたことが、県公共工事入札監視委員会で明らかになった。前年同期の9%から大幅に上昇。民間の建築需要が堅調な一方、価格面で不利な公共工事が敬遠されている実態が浮き彫りとなっている。

県の資料によると、建築工事件数は50件で、うち応札者がなかった「不調」は11件、応札者はいたが条件面で折り合わなかった「不落」が4件あった。前年同期は工事43件中、不落4件のみだった。土木工事などを含めた全体では、本年度上半期の不調、不落率は6%で、前年同期比約2ポイント増。建築工事の不調、不落が突出する結果となった。

月別の不調、不落件数でみると、8月が10件中5件、9月は9件中8件と目立ち、敦賀市白木のモニタリングポスト建て替えや、県営住宅の耐震補強、桝谷ダム(南越前町)の小水力発電設置などがあった。水野家住宅(越前町)の復元、福井城山里口御門(やまざとぐちごもん)といった県の目玉事業でも契約できない事態に陥った。

県は業者への聞き取りの結果、「価格が割に合わない」「鉄工所が手いっぱいで、資材調達が不可能」との理由があったと説明。夏場に民間の工事が集中したことも影響したという。条件を変更して再入札し、現状ではおおむね落札に至っているとした。

また落札率は、本年度上半期の公共工事全体の平均92・9%に対し、建築工事は96・5%。業者の努力による値下げの余地が他の工事と比べて少ないことも見て取れる。

福井県建設業協会の松田七男会長は「五輪需要などで建築資材が東京に集中し、資材価格が上がって地方の公共工事では割が合わないということだ」と現状を語った。その上で「民間の実勢価格に公共工事の単価を合わせるという目先の対応では、事態は解決しない。抜本的な見直しが必要ではないか」と話している。

2015/11/28

2015年11月28日 14時08分

用水路や揚水機場など農業水利施設を活用した小水力発電の推進を目指す研修会が19日、佐賀市のグランデはがくれで開かれた。県や市町、土地改良区の関係者ら55人が再生可能エネルギーの動向や小水力発電の仕組みなどを学んだ。

小水力発電や太陽光発電の導入推進に向け、発電施設の整備や運営に必要な知識を学ぼうと開催。発電の事業運営に関する講演や先進地の事例の発表などがあった。

九州経済産業局の植木健一郎・エネルギー対策課長は講演で、国産エネルギー資源の拡大や雇用創出など導入の意義を紹介。固定価格買取制度の課題や認定の条件などを説明した。

農業用水を活用した小電力発電に取り組む「東京発電」の富澤晃・事業戦略グループマネジャーは「既存の水路を活用できる」「安定した発電が望める」「国 が普及を促進している」などと説明。導入の条件として「一定以上の流量」「距離50メートル以内で7メートル以上の高低差」「200メートル以内に電力会 社の電柱がある」などを挙げた。

農業用水路などを活用した小水力発電の導入について学ぶ参加者=佐賀市のグランデはがくれ

2015/11/27

2015年11月23日08時26分

国の「環境モデル都市」に認定されている高知県高岡郡梼原町で11月21日夜、小水力発電を活用した「ゆすはらウインターイルミネーション」の点灯式が行 われた。2016年2月28日まで毎日午後5時半から、街路樹約70本に設置された3万1200個の発光ダイオード(LED)照明が町の中心部を優しく照らす。

「積雪で来訪者が減ってしまう冬に梼原をPRしよう」と梼原町や梼原町商工会が初めて企画した。梼原川の小水力発電所から電気を供給し、国道 197号から三嶋神社までのメーンストリート約600メートルに電飾を施した。配線を地中化するなど景観にも配慮し、総事業費は約540万円。

この日、カウントダウンとともにオレンジ色の光が一斉にともされると、集まった住民たちからは「きれいなねえ」と歓声が起こった。お笑いライブや楽器の生演奏などでもにぎわった。

期間中は、町内の店舗で使えるクーポン券の配布なども行っている。問い合わせは、梼原町産業振興課(0889・65・1250)へ。

【写真】小水力発電を活用したイルミネーション(高知県高岡郡梼原町梼原)

2015/11/27

県議会十一月定例会は二十六日開会し、会期を来月十四日までと決めた。県側は、百二億一千百九十四万円を追加する本年度一般会計補正予算案など二 十六議案を提出。石井隆一知事は提案理由説明で、再生可能エネルギーの導入に力を入れる方針を示し、来月に南砺市利賀村上百瀬の百瀬川で小水力発電所の工 事に着手すると説明した。

百瀬川の小水力発電所は、事業費約十三億五千万円で、十二月七日に起工し二〇一七年秋の運転開始を予定。最大出力は約六百四十キロワットで、年間発電電力量は一般家庭九百五十軒分に当たる約三百五十万キロワット時を見込む。

石井知事は、提案理由説明で、結婚を支援する「とやまマリッジサポートセンター」の会員登録者数が昨年十月の開設から一年間で、目標の六百人を達 成したことも報告。全日空の富山-羽田便については「利用が相当に伸びてはいるが、便数維持の目標水準まではかなり開きがある厳しい状況」と述べた。

代表質問は二十七日、一般質問は十二月二、四両日に行う。 (豊田直也)

http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20151127/CK2015112702000043.html