2015/12/21

2015年12月21日号掲載

小田原市(神奈川県)で11月13日、14日の両日「市民・地域共同発電所全国フォーラム2015 小田原大会」が開催された。主催は、市民・地域共同発電所全国フォーラムin小田原2015実行委員会、創発的地域づくり連携推進センター酒匂川流域小田原支部。

再エネを地方創生へとつなげる

全国各地から市民発電所の関係者や、企業、自治体、研究者などが2日間で延べ600人以上集まり、情報交換した。フォーラムの分科会では「里山資源のエネルギー利用と地域活性」など100人の定員を超え、立ち見が出るほどの盛況だった。

全国の市民・地域共同発電所は現在800基を超えており(主催者資料)、参加者が各自の取り組み例や今後の展望などを、活発に発言し合った。

同大会実行委員長氏川 恵次氏や加藤 憲一小田原市長、小水力発電モデル(開成町あじさい公園発電所)を運営する足柄上郡開成町 府川 裕一町長があいさつした。

エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議(エネ経会議)代表理事で小田原商工会議所会頭(鈴廣かまぼこグループ副社長)鈴木 悌介氏は講演で、「エネルギーのことをどれだけ地域でできるかは、地方創生にもつながる」「エネルギーを創ることで地域での雇用やお金を回すしくみができる」として、「新しい現実を作っていこう」と呼びかけた。

その後の総合セッションでは、加藤市長、志澤 昌彦ほうとくエネルギー副社長、豊岡 和美徳島地域エネルギー事務局長、佐々木 健洋福島県農民連事務局次長、吉中 由紀パルシステム神奈川ゆめコープ理事長らがパネリストとして登壇。それぞれの地域での取り組みについて語った。

小田原市の取り組みとしては、官民協働で、ほうとくエネルギー(本社:神奈川県小田原市)の設立に至ったこと、メガソーラーや公共施設の屋根貸し事業などで太陽光発電事業を展開していることなどが紹介された。

加藤市長は、市でも再エネ率を高めるエネルギー計画を策定していることなどから、取り組みを成功させるには「人と人とのつながりを大切にし、社会的合意を得ることが必要」「各家庭でも考えることが大事」と訴えた。

最後に、2日間で取りまとめた「再生可能エネルギー導入促進に向けてのアピール」を、大会実行委員の岡部 幸江大磯エネシフト理事長が読み上げた。

フォーラムにあわせて開催された視察ツアーでは、メガソーラーきらめきの丘おおい(大井町)、小水力発電施設(開成町)、ほうとくエネルギーのメガソーラー(小田原市)、辻村農園小水力発電遺構(小田原市/坊所川)、鈴廣かまぼこ本社ゼロエネルギービルなどを見学。

フォーラム参加者らからは「充実した内容で、勉強になった」「小田原のポテンシャルの高さに驚いた」「地元に帰ってこの体験を生かしたい」などの声があった。

2015/12/18

2015年12月18日10:25

岐阜県郡上市明宝寒水で開講している「自然エネルギー学校(実践編)」で小水力発電を学んでいる受講生が、同地区の漆洞谷で発電装置を稼働させて、地元の寒水白山神社をイルミネーションで飾った。

学校はNPO法人地域再生機構(恵那市)と市が主催。小水力発電の基礎知識を学び、各地域の特徴を生かして活用してもらおうと開く。受講生は15人。9月から始まり、来年1月まで全6回行う。

これまで受講生は、発電の技術や設計、関係法令について学び、小水力発電導入の適地を探してきた。谷川の水量や落差を考慮し、小水力発電を対外的にアピールできる場として同神社に近い場所が選ばれた。地元児童が参加し、点灯式を行った。イルミネーションは、年末年始の神社参拝者のために参道を照らし、来月7日ごろまで点灯する。

自治会長の和田勝美さん(64)は「多くの人に関わってもらい(水力発電のシンボルが)できてうれしい」と話した。今後は、住民らが電気の活用策を考えていく。

小水力発電を利用したイルミネーションで飾られた神社=岐阜県郡上市明宝寒水、寒水白山神社

http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20151218/201512181025_26340.shtml

2015/12/15

2015年12月15日 9時00分更新

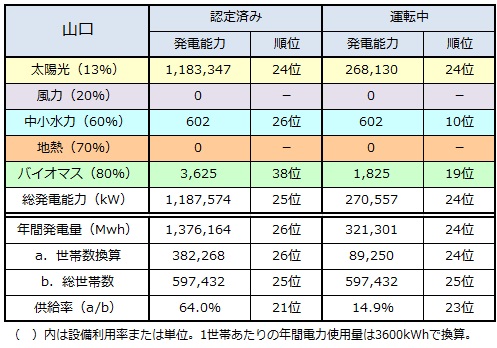

未来のエネルギーとして期待が大きい水素の導入プロジェクトが山口県で動き出した。瀬戸内海に面した周南市では動物園や卸売市場に燃料電池を導入して、電力と温水の供給を開始した。農山村地域には小水力発電が広がり、大量に繁る竹を燃料に利用できるバイオマス発電所の建設も進む。 [石田雅也,スマートジャパン]

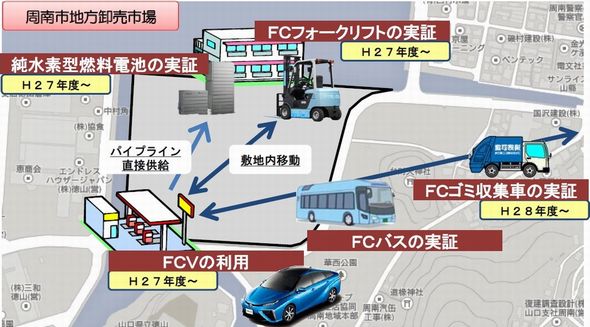

周南市の沿岸地帯には石炭や石油の燃料基地として発展した「周南コンビナート」がある。化石燃料の精製に伴って大量の水素が発生することから、2015年4月に「周南市水素利活用計画」を策定して水素の地産地消に乗り出した。市内の3つの地域を対象エリアに選んで、水素エネルギーの実証プロジェクトを推進中だ(図1)。

図1 「周南市水素利活用計画」の実施対象エリア(画像をクリックすると拡大)。

出典:周南市経済産業部

周南コンビナートにある液化水素の製造プラントを拠点に、タンクローリーなどを使って3つのエリアに水素を供給する。最初に水素エネルギーの利用を開始した場所は、周南市が運営する「徳山動物園」である。

動物園の人気者であるゾウの獣舎に、水素で発電できる燃料電池システムを3月下旬に設置した(図2)。発電能力は0.7kW(キロワット)で、電力は獣舎内で消費する。燃料電池は電力と同時に温水を供給できるため、ゾウのシャワーにも水素エネルギーを活用することができる。

図8 「山陽小野田バンブーバイオマス発電所」を建設する企業団地(上)、発電所内の設備イメージ(下)。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1512/15/news001_3.html

2015/12/14

2015年12月14日放送

町議会一般質問で白鳥町長が答弁

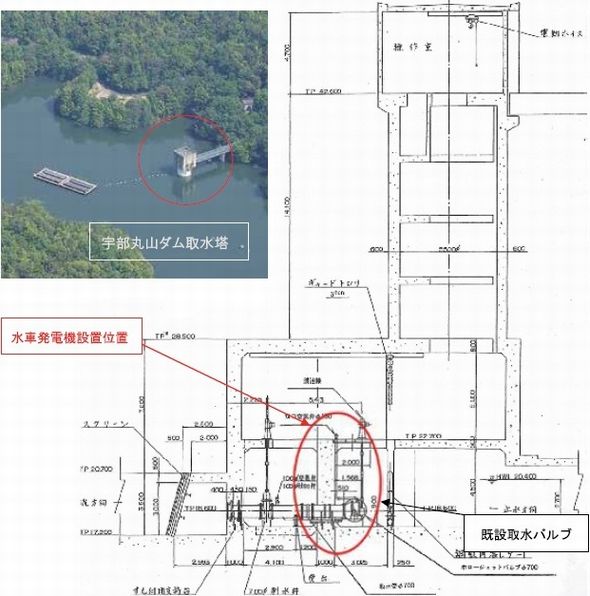

県が今月7日に計画を示した箕輪ダムの小水力発電について、箕輪町の白鳥政徳町長は「町としても慎重かつ積極的に進めていきたい」との考えを14日に示しました。

県は箕輪ダムで小水力発電を導入する計画を7日に示しました。

飲料用の水とは別に、ダムから流れる沢川に放流する水を活用して発電するもので、発電後は河川に水を戻すため、水量に影響はないということです。

沢川の水は、地元の長岡、南小河内、北小河内にある水利組合が農業用水などに活用しています。

14日に開かれた町議会一般質問で白鳥町長は、「箕輪ダムは町の重要資源。自然エネルギーの活用の他にも地元の水利権者への影響も考えながら、慎重かつ積極的に進めていきたい」と話しました。

発電事業について町や地元住民を含めた研究会が設置される予定で課題などを整理して検討を進めていくという事です。

2015/12/08

2015年12月8日掲載 鹿沼自然エネルギー推進会(鈴木貢(すずきみつぐ)会長)は、直径30センチの水車を水流で回し、自転車用のハブダイナモで発電する仕組みの小型水力発電機を開発した。6日、下沢の農業用水路での発表会を兼ねた実証実験を行い、発光ダイオード(LED)照明の点灯などを披露した。小型化し、持ち運びできることを“売り”としており、キャンプやハイキングにも利用可能としている。

今回の発電システムは試行錯誤を重ねた「5号機」で、ほぼ完成形。水車の羽は直径30センチでアルミの羽根は8枚、10枚、12枚の3種類。水車には自転車の車軸に取り付けるタイプの発電機、ハブダイナモ(6ボルト)を2個連結し発電。これをバッテリーに蓄電、インバーターに接続して100ボルトでも利用可能となる。

同推進会は、原発事故などで機運が高まった自然エネルギー発電を市民の手で進めようと2012年に発足。現在、会員は45人。これまで小水力セミナーや実証実験を行ってきた。

この日は県内から約30人が訪れ、水路への設置方法、発電システムを見学、回転数などを確認した。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20151208/2166497