2016/02/04

2016年2月4日掲載

柏崎市新赤坂1の赤坂山浄水場で1日、水源となっている赤岩ダムと同浄水場との高低差を利用して発電する小水力発電「赤坂山発電所」の通電式が行われ、営業運転を開始した。

ダムと浄水場は約10キロ離れており、高低差は約110メートル。落差と水の流量で発生するエネルギーを使って水車を回して発電する。

東京電力の子会社「東京発電」(東京都)と市の共同事業で、東京発電が事業主体となる。市は発電所の土地や発電に使う水などを提供する。

柏崎市は施策の柱の一つに「再生可能エネルギー活用の推進」を掲げ、低炭素社会の実現を目指している。通電式で会田洋市長は「エネルギーの地産地消を含め、再生可能エネルギーの利活用を進めていける。極めて意義がある」と話した。

発電出力は198キロワット。年間発電量は86万キロワット時で、一般家庭約300世帯分を予定している。発電した電力は、固定価格買い取り制度を利用して東京発電が電力会社に売電する。市は発電納付金など年間約485万円の収入を見込む。

市ガス水道局によると、上水道施設の小水力発電で高低差が100メートルを超えるのは全国でも珍しく、100キロワット超の出力は県内初。事業は20年間を予定する。

小水力発電を始めた赤坂山発電所を視察する会田洋市長(中央)ら=1日、柏崎市新赤坂1

http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20160204233036.html

2016/02/03

2016年2月3日

静岡県中遠農林事務所は、掛川市伊達方と袋井市西方の2カ所で進めている小水力発電所の外構整備を、7~9月にかけて発注する予定。

工事は、両施設の敷地内で側溝設置や施設周囲のアスファルト舗装を進めるもの。

http://www.kentsu.co.jp/webnews/view.asp?cd=160201100050&pub=1

2016/02/02

2016年2月2日掲載

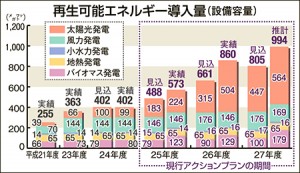

平成27年度に県内で導入された太陽光や風力などの再生可能エネルギーの発電設備容量は994メガワットで、前年度実績の860メガワットに比べ134メガワット(15.6%)増える見通しとなった。県が1日、県再生可能エネルギー導入推進連絡会で推計値を示した。太陽光発電の導入量は再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度が導入された24年度と比較して約5.7倍に拡大した一方、風力や小水力、地熱は伸び悩んでいる。

県の試算では太陽光発電導入の推計値は564メガワットで前年度比60メガワット増。このうち出力10キロワット以上の産業用は約40メガワット、出力10キロワット未満の家庭用は20メガワット弱としている。

木質バイオマス発電は火力発電所でのバイオマス混焼などで前年度比50メガワット(38.8%)増の179メガワットとした。一方、気象条件に左右されずに安定して発電できる地熱や水力は伸び悩み、太陽光に頼らない再生エネの普及をどう実現するかが課題となっている。

24年7月に始まった固定価格買い取り制度で、企業や家庭で発電した再生エネルギーの全量購入を電力会社に義務付けたため、比較的容易に設置できる太陽光発電への参入が進んでいる。さらに県は、国の半農半エネモデル事業や復興再エネ支援事業の補助金を活用し、東京電力福島第一原発事故に伴う避難区域などで大規模太陽光発電の事業化を支援してきた。

県は52年度までに県内で使われるエネルギーの100%を再生エネで賄う目標で、28年度から3カ年の次期アクションプランで施策を見直す。水素エネルギーの利活用、再生エネを活用したまちづくり「スマートコミュニティー」の拡大なども盛り込む。

2016/01/28

2016年1月28日

鳥取県日南町三吉の土砂災害について、同町は27日の町議会全員協議会で説明した。斜面崩落の原因について、町の小水力発電の水路で水があふれ、斜面内に浸透したことが崩落を誘因したとみられると報告した。

全員協議会には増原聡町長ら執行部3人が出席。被害の概要や経過、現地調査の結果を説明した。

報告によると、現場では事故が発生した25日の1週間前から計100ミリ程度の降水量があり、当日は午前2時50分ごろから小水力発電の上水槽の水位が通常より約50センチ上昇。上流から運ばれてきた雪塊が水をせき止めたためあちこちであふれ出し、水の浸透による地下水位の上昇が斜面の崩落につながったと推測される。

増原町長は「町として責任を免れるものではない。原因究明をしっかりしたい」と強調。取材に対し「被害を受けられた人には、しっかりと対応したい」と話した。

2016/01/24

2016年1月24日掲載 4月の電力小売り全面自由化も見据え、発電出力千キロワット未満の小規模な水力発電「小水力」の事業化に企業の関心が高まる。大規模な水力発電に比べ、水の自然な流れを生かす小水力は周辺環境への負荷を減らし、ほかの再生可能エネルギーより安定的に発電できる。これまで採算性が課題だった100キロワット以下の小水力でも、工事の効率化などで収益を見通せるようになったことも背景にある。

工事効率化で収益

太陽光や地熱発電など再生エネに取り組む新電力の洸陽電機(神戸市)は、岩手県八幡平市の農業用水路で37キロワットの小水力の建設を進め、4月の運転開始を目指す。規模は92世帯分の電気使用量だ。再エネの電力を国が決めた価格で販売する「固定価格買い取り制度(FIT)」を活用し、東北電力への売電を検討する。同社は「必要な工事を最小限に絞り、採算性を確保した。天候に左右される太陽光に比べ、水力は小規模でも安定した電源になる」と説明。民間事業者による東北での100キロワット以下の小水力の売電事業は初めてとなる。

その100キロワット以下の全国初の取り組みは昨年、滋賀県長浜市の農業用水路で始まった。大阪ガスの子会社、エナジーバンクジャパン(大阪市)などが建設した15キロワットと10キロワットの小水力2基がそれぞれ7月、11月に運転を開始し、FITで新電力最大手のエネット(東京)に販売している。

小水力の建設費は、出力200キロワット前後の発電機で1キロワットあたり80万~100万円かかるとされ、採算ラインだった。一方、出力100キロワット以下の小規模なものでは、建設費が1キロワットあたり200万円近くもかかり、採算性が課題になっていた。

しかし近年、設置ノウハウの蓄積で工事の効率が高まるとともに、FITによって電力の販売価格が一定に決められたため、小水力が事業として成り立つ見通しが立ち、企業の進出も進んだ。

普及をサポート

これまで小水力の担い手は、自然環境に配慮した自治体や市民団体、水路を管理する水利組合などが主だった。

先駆けは平成17年12月に設置された京都の景勝地、嵐山の小水力で、桂川の上流約150メートルに設けた出力5・5キロワットの発電機で渡月橋の街路灯60基の電源に活用している。企業や地元商店主などでつくる「嵐山保勝会」が手掛けた。東日本大震災以降、自治体やNPO法人などの視察が増えるなど注目を集め、今春発足のミャンマー次期政権を主導する野党、国民民主連盟(NLD)のアウン・サン・スー・チー氏も25年4月に見学した。

小水力は増加傾向だ。経済産業省資源エネルギー庁によると、全国でFITを活用した千キロワット未満の小水力導入は27年8月で263件にのぼり、25年8月の27件から10倍近く増えた。

普及をサポートする動きもみられる。関西電力は昨年11月に、近畿、北陸、東海の3地域に「水力調査所」を設置。小水力をはじめ水力発電を検討する自治体などの支援窓口として機能する。関電は調査から設置工事まで一貫受注し、収益性を高める狙いもある。

電力小売り全面自由化を控え、電力業界に新規参入する企業にとって、電源確保は課題だ。小規模でも安定した発電が可能な小水力には注目が集まりそうだ。(藤谷茂樹)

渡月橋の街路灯の電源となっている小水力発電(右)=京都市右京区

http://www.sankei.com/west/news/160124/wst1601240054-n1.html