2016/04/13

2016年4月13日掲載

飛島建設とオリエンタルコンサルタンツが岐阜県中津川市に建設を進めていた「落合平石小水力発電所」が完成し、12日に現地で開所式を開いた。建設・運転費用を両社が出資・負担する共同事業で、既存の農業用水路を発電用導水路に活用し、その清掃や点検など維持管理の一部を地元に委託する地域共生型の事業を展開する。式典には、飛島建設の乘京正弘執行役員副社長、オリエンタルコンサルタンツの野崎秀則社長、中津川市の青山節児市長ら関係者約80人が出席。神事の後、テープカットが行われ=写真、本格的な運転を開始した。

開所式では、乘京執行役員副社長が「地元の方々には計画に賛同してもらうだけでなく、主体的に事業を進めるための建設委員会を組織してもらい、水路改修の詳細計画から発電所用地の確保に至るまで事業計画に積極的に関与してもらった」と地元関係者に感謝の意を示した。

続いて、来賓として青山市長が「これからのまちづくりには、民間の力、地元の協力が欠かせない。市としても企業と地元が連携した地域創生のモデルケースとして発信していきたい」と期待を寄せた。

また、水車・発電機の製造国であるチェコ共和国のトマーシュ・ドゥプ駐日全権大使が「チェコと日本の関係が盛んになる好事例になる」と祝辞を述べた。

最後に野崎社長が「完成までに地元の皆さんと20回以上の会議を開いてきたが、これは私どもと皆さんがともに事業を進めてきた証しであり、建設委員会が3月に開いてくれた完成式での皆さんの満面の笑顔が事業を象徴している」とあいさつした。

落合平石小水力発電所の年間発電電力量は一般家庭300-400世帯分に相当する95万3000kW時で、全量を固定価格買取制度により中部電力に売電する。運転期間は20年間。総工費は2億5000万円。建設地は中津川市落合字平石1336-523。

岐阜県の中津川市付近は起伏の多い中山間地形のため、小水力発電に適した水量・未利用落差が多い。両社は、同市内の落合平石地区で大正時代につくられた歴史のある農業用水路の未利用落差(有効落差64m)に着目。農業用水路を活用することで建設コストを抑えるとともに、経年劣化が進んだ水路や取水設備を改修・更新し、将来の農業用水路の維持管理費用も軽減した。

維持管理の一部は、地元の中津川市落合土地水路管理組合に委託し、落合生産森林組合などとも連携。企業連携、地域連携、官民連携の3つを軸とした再生可能エネルギー事業の新たな事例として事業を進めていく。

2016/04/13

2016年4月13日

福岡工業大学 工学部 知能機械工学科 教授の阿比留久徳教授氏が「フラッター水力発電装置」を開発し、一部の技術について特許権を取得した。まだ試作段階の発電機だが、落差がない流れの緩やかな水路に低コストで設置できるのが大きな特徴だ。[陰山遼将,スマートジャパン]

日本の各地に広がる農業用水路を活用した小水力発電のニーズは高いものの、発電に必要な水の落差の確保や設置工事に伴う周辺環境への配慮、さらにコストの問題など導入に向けた障壁も多い。福岡工業大学 工学部 知能機械工学科 教授の阿比留久徳教授氏が開発を進め特許を取得した「フラッター水力発電装置」は、こうした課題をクリアする発電機だという(図1)。

図1 「フラッター水力発電装置」の外観 出典:福岡工業大学

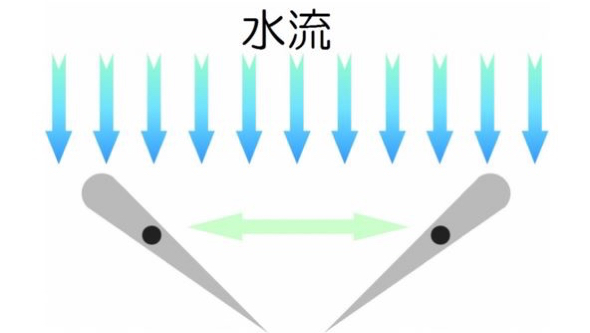

図1 「フラッター水力発電装置」の外観 出典:福岡工業大学フラッター水力発電装置は水中翼が水の流れる方向に対して左右に往復運動をすることで発電する(図2)。水中翼につながった機械構造は蒸気機関車のピストンのような動きで発電機を一方向に切れ目なく回転させる。これにより発電する仕組みだ。大雨などで水流が速くなった場合には破損しないように水中翼の角度を調整できる。複数台を並べて、発電量を増やすことも可能だという。

図2 発電装置を上から見た図 出典:福岡工業大学

図2 発電装置を上から見た図 出典:福岡工業大学一般的な水力発電装置では水車やプロペラを、速い水流で高速回転させる形式が多い。効率よく発電するためには水路に落差を作る工事が必要であり、周辺環境への影響やコストの問題が懸念される場合もある。福岡工業大学によれば、フラッター水力発電装置は普通の水流でも発電が可能で、高速回転部を持たないため水中生物に優しく、枝や木の葉などのゴミの詰まりにも強いのが特徴だという。

今回発表したフラッター水力発電装置は試作段階で、小型のため発電量は水流が毎秒1メートルの時に50W(ワット)程度。現在、農業用水路で実証運転を進めている。今回、将来の実用化に向けて水中翼の往復運動を、発電機の特定方向の回転に変換する機械構造部分について特許を取得した。

将来的なフラッター水力発電装置の用途としては、緩やかな水流でも発電できるメリットを活用し、送電線を引くことが難しい地域で小規模に自然エネルギー利用を活用したいといったニーズでの利用などを見込んでいるという。具体的にはLED外灯の点灯や災害時の非常用電源、電動農機具の夜間充電などへの活用を見込んでおり、福岡工業大学では現在バッテリーへの充放電の組み合わせを最適に制御し、電力を有効利用するための研究も進めている。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1604/13/news050.html

2016/04/13

2016年4月13日

NTNは、三重県桑名市の先端技術研究所の敷地内で発電したエネルギーを循環させるエネルギー循環モデル「グリーンパワーパーク」を設立した。

[三島一孝,スマートジャパン]

NTNは、中期計画「NTN 100」により2018年3月に迎える創業100周年と、次の100年の持続的成長に向けたさまざまな施策を推進中だ。その中で取り組む新たな4つの事業領域の1つが、自然エネルギーを利用したエネルギ―事業である。高効率な翼や独自技術を活用した小型風力発電装置や小水力発電装置、蓄電装置など、独自技術により差別化できる領域で新たな製品領域を拡大していく方針を示している(図1)。

今回新たに設立した「グリーンパワーパーク」では、このエネルギー事業における中心的な製品の1つである、垂直軸風車を3基、小水力発電装置を1基、風力と太陽光のハイブリッド街路灯を3基、新たに設置。自然エネルギー関連装置の実証実験を行う。

今回導入した垂直軸風車は、どの方向から吹く低速の風でも回り始め、風速2メートル/秒で発電を開始する他、ほとんど騒音を出ないという特徴を持つ。小水力発電装置は、農業用の水路や下水道など、小さな水流がある場所で使用可能で、特殊な形状のプロペラの羽根が効率的に水を捉える構造となっている。

これらの装置により発電した電力は、低炭素化社会を実現する具体的な事例として、EV(電気自動車)の充電や野菜工場の夜間照明などに活用する。各装置の発電量や、蓄電、消費の状況は、コントロール室で常時モニタリングすることで最適に制御し、CO2を排出しないクリーンな自然エネルギーを効率的に循環させる(図2)。

図2 垂直軸風車と発電エネルギーを活用したEV 出典:NTN

図2 垂直軸風車と発電エネルギーを活用したEV 出典:NTNNTNの先端技術研究所は、桑名ビジネスリサーチパーク(三重県桑名市)内に立地。革新的なモノづくり技術の創造や、新エネルギー分野などの部材やシステムの研究開発を行っている。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1604/13/news049.html

2016/04/13

2016年4月13日掲載

佐賀県において1日、県営ダムでは最大規模の中木庭ダム(鹿島市)で、民間事業者による放流水を活用した小水力発電が始まった。九州電力グループの西技工業(福岡県福岡市)、九州電力、九電工の3社による連合体が本発電所を設置・運営する。九州で既設ダムに民間事業者が参画するのは初めて。

中木庭ダムの総貯水容量は680万立米、堤高は69.5m。今回発電を開始した中木庭発電所では、ダムの放流方法を変えずに発電(従属発電)を行う。最大出力は約196kW、最大使用水量は0.55立米/s、有効落差は48.3m。年間発生電力量は約1,250MWhで、一般家庭約350世帯分の消費電力に相当する。CO2削減効果は年間約750t-CO2を見込む。

連合体の西技工業は発電事業全般を担い、九州電力に発電した電気を売電する。佐賀県(河川管理者)や鹿島市(水道事業者)には土地の占有料等を支払う。

佐賀県は、中木庭発電所の効果として、ダムから放流される安定した水のエネルギーで電気を作ることによる「地球温暖化対策等」、ダムに新たなパートナーが参画することによる「ダム管理費用の負担が軽減」、民間企業の地域との共生を目指した活動による「地域活性化への貢献」をあげる。

西技工業では、経営の多角化や再エネの積極的な導入を推進を目的に、天候の影響が少ない再エネである小水力発電の地点選定・調査・設計から施工まで一貫した発電所の建設に取り組んでいる。

一方、佐賀県は、地球温暖化対策やエネルギー多様化などの観点から、再エネの加速度的普及を図っていく必要があり、中でも水力発電は、昼夜、年間を通じて比較的安定した発電ができると評価する。そこで、2013年に中木庭ダムで小水力発電事業を行う民間事業者を公募し、3社による連合体に決定した。連合体による提案のポイントとして、長年、電力事業に携わり培われた技術や蓄積されたノウハウの活用による事業の実現性と、地域イベントへの参画やボランティア活動、環境教育活動などの実施による地域との共生をあげている。

2016/04/12

2016年4月12日掲載

福岡工業大学は、落差のない水路でも発電できる小水力発電機「フラッター水力発電装置」を開発した(図1)。工学部知能機械工学科教授の阿比留久徳氏によるもので、飛行機の翼などが風や気流を受けて起こす振動「フラッター現象」を応用している。農業用水路などに低コストで設置できるのが特徴だ。

開発機は従来の水車を利用した発電装置と異なり、水中翼が流れに対して左右に往復運動して発電する(図2)。流れに対して傾きを持たせることで水中翼を動かす力が発生し、端まで動いた水中翼は自動で向きを変えて反対側へ動く。水中翼につながった機械構造は、蒸気機関車のピストンに似た動きで発電機を一方向に切れ目なく回転させられる。これにより、効率的に発電できるという。

従来の水力発電装置は、水流によって水車やプロペラを回す形式が多い。この形式の場合、水路に滝のような落差を作らなければならず、費用がかかる。それに対して開発機は、上記のような仕組みのため落差が不要で、普通の水流でも十分に発電できるという。その上、高速回転部がない構造でごみが付着したり詰まったりしにくく、人や水中に住む生物に対する安全性にも優れる。

現状、農業用水路を利用した小水力発電へのニーズは高いものの、設置工事や発電装置そのものにかかる費用、周辺の生態系への影響、設置後の維持管理といった課題から、普及は進んでいない。開発機は、そうした場所でのニーズに応えられるとしている。例えば、専用の導水路が要らず利水に影響しないので、設置への合意を得やすい。構造がシンプルで稼働状況を目視で確認しやすいため、カメラを使った遠隔監視や地域住民によるメンテナンスも可能だ。1m/秒と低流速から発電できる一方、大雨時などの速い流れに対しては、水中翼の破損を防ぐように角度を調整できる。

開発機の発電量は、水流が1m/秒の場合で約50W。原理的には大型化したり複数台を設置したりすることで、水路の深さや幅、水量に応じて発電量を増やすこともできる(図3)。LED街灯の点灯や非常用電源、電動農機具の夜間充電といった用途への利用が期待でき、現在、電池への充・放電の組み合わせを制御する研究も進めているという。