2016/10/02

2016年10月2日掲載

伊那市の三峰川上流などで水力発電事業を展開する丸紅の子会社「三峰川電力」(東京)が、茅野市内を流れる農業用水を活用して小水力発電所を2基建設することが1日、分かった。同市北山に「蓼科第三発電所(仮称)」、同市泉野に「蓼科第四発電所(同)」を整備する方針で、蓼科第四は近く着工する見通し。これで同社が市内で運営する小水力発電所は4基となる。

同社の小水力発電事業は2006年に三峰川でスタート。地域の潜在的なエネルギーを活用しようと、茅野市内では小斉川を利用する蓼科発電所を11年6月に蓼科湖近くで稼働し、14年5月には同市北山糸萱に蓼科第二発電所を完成させた。国の再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用し全量売電している。

蓼科第三は蓼科温泉石遊(いしやす)の湯近くの滝之湯堰(せぎ)、蓼科第四は音見滝上流の大河原堰から、それぞれ農業用水を発電所に取り込む。落差を利用して水を送り、建屋内の水車を回して発電し、発電後の水は用水路や河川に戻す。同社は、発電事業に伴って土地や農業用水の使用料を地元の権利者に支払うほか、固定資産税を同市に納める。

このうち今月中にも本格着工する蓼科第四は、音見滝の上流側に最大落差40・5メートル、最大出力145キロワットの発電設備を整備する。来年夏までに稼働したい意向で、総事業費は3億円程度のもよう。蓼科第三は、工期を調整中で来年度中の完成を目指す。

同社の小水力発電所は、計画中を含めて茅野市4、山梨県北杜市・福島県・広島県各3、三峰川2の計15カ所となる。同社は長野日報社の取材に、建設計画を認めた上で「詳細は竣工の際に発表させていただきます」と話した。

茅野市自然エネルギー推進室によると、同市のガイドラインに基づいて提出された小水力発電設備の建設計画は、金沢地区にも1件あるという。

2016/10/01

2016年10月1日掲載

和歌山県有田川町が、既存のダムに新たに設置した小水力発電所が大きな成果を上げている。川の流量維持のためダムが常時放流している「維持放流水」を利用し、利益は毎月400万円近くに上る。国内ではほとんど利用されてこなかった水流に着目した町の担当者は、「今までエネルギーを捨てているようなものだった。利益はエコの取り組み支援に充てたい」と意気込んでいる。

1967年に町内の有田川の水害対策と発電の多目的ダムとして建設された二川ダムに設置し、「町営二川小水力発電所」として今年2月に稼働を始めた。資源エネルギー庁によると、ダムを設置した都道府県が主体となり、所在地の市町村と小水力発電所を設置する例はあるが、市町村が単独で取り組む例は聞いたことがないという。

下流の水質維持のため、二川ダムは98年以降、毎秒0.7立方メートルの水を維持放流水として放出している。ダム湖にある取水口と下部の放出口との間には約30~50メートルもの落差があって、強い水流となる。このエネルギーに着目した町は2009年、ダム施設の大部分を所有する県に発電設備建設を提案した。

だが、小水力発電は治水ダムの目的外使用となって多額の負担金が発生することなどから、計画は頓挫しかけた。転機となったのは、11年3月の東日本大震災による電力不足だった。県との協議が再開され、14年8月に許可が下りた。

町は、資源ごみの分別の徹底によって得た売却益を繰り入れた基金なども利用し、総事業費約2億8600万円をかけて発電所を建設。放出口付近に作った建屋に放流水を引き込み、水車を通過させて発電、再び放流する仕組みだ。放流する水量自体は変わらないため、下流への影響はないという。

町営発電所の年間発電量は、一般家庭約330世帯分に当たる120万キロワット時以上。再生可能エネルギーとして電力会社が20年間全量を買い取る制度を利用しているため、町は7年ほどで事業費を回収できると見込んでいる。

県と交渉を重ねてきた町環境衛生課の中岡浩課長は「小さな町でも工夫すればいい取り組みができると信じてきた。小規模自治体のモデルケースになれればいい」と話している。【稲生陽】

2016/09/29

【申込開始のお知らせ】

2016年12月1日(木)〜3日(土)に

石川県金沢市にて開催します

「全国小水力発電大会 in 金沢」の

申し込みを開始いたしました。

【申し込み方法】

下記URLより。

ページ上部右上の「お申し込み」をクリックください。

http://j-water.org/taikai/index.html

本大会は、小水力発電に興味のある方なら、

どなたでも参加いただけます。

奮ってご参加ください。

【申し込み締め切り】

2016年11月18日

ホテルに限りがあります。

お早めにお申し込みください。

プレスリリース:16shp_press

開催要項:16shp_yoko

2016/09/27

2016年9月27日掲載

日本の安定的なエネルギー源として普及が期待されている小水力発電。一方で設備コストや事前調査コストが高いなど、導入拡大に向けては課題も多い。新エネルギー導入促進協議会はこうした日本国内の小水力発電の実態調査を実施し、その結果を公表した。現状の課題と、さらなる普及に向けた今後の指針を示している。

[陰山遼将,スマートジャパン]

新エネルギー導入促進協議会(NEPC)は、小水力発電の導入・普及促進を目的に「平成27年度 小水力発電の導入促進に係る調査業務」を実施し、このほどその概要を公表した。小水力発電事業の課題となっている高額な設備コスト焦点を当てており、水車・発電機の活用動向と現状の課題をまとめている。

1000kW(キロワット)以下の小水力発電事業を実施する場合、初期投資の多くを水車や発電機などの設備コストが占める。一方、事業者側の視点から見れば、発電量事業性を規定する部分であり、どういった設備を選択するかは非常に重要なポイントになる。そのため、発電量を高めるために事業地に適したオーダーメイドの設備を発注する例が多いという。しかしこうしたオーダーメイド製品の採用が、初期投資額の高額化につながっている面もある。

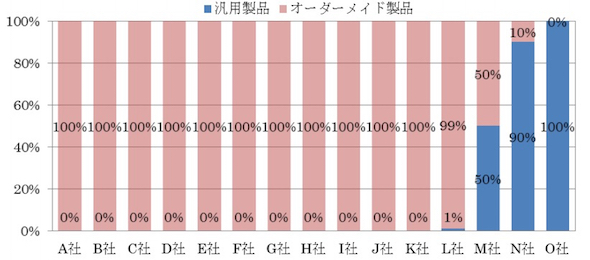

今回の調査では、まず国内の水車・発電機メーカーに対し、量産できる汎用製品とオーダーメイド製品の生産割合を調査した。その結果、15社の中で汎用製品を製造しているメーカーは4社で、受注割合の大半はオーダーメイド製品となっていることが分かった。市場が小さく、メーカー側に価格競争のインセンティブが働かない構造である点や、事業者側が効率の高い製品を望んでいること影響した結果といえるだろう。

図1 国内の水車・発電機メーカーにおける汎用製品とオーダーメイド製品の生産割合 出典:NEPC

では汎用品が普及し、コストが下がる見込みはないのだろうか。今回の調査ではメーカー側にヒヤリングを実施している。その結果、メーカー側には水車・発電機を既成品化・量産化すれば、コストダウンを図れるという共通認識があるとしている。しかし既製品では流況に合わせた性能の最適化ができないため、オーダーメイド製品に比べて発電効率が劣る。すなわち販売量は見込めないため、メーカー側としては量産化に向けた製造ラインの新設には踏み切れないというジレンマがあると指摘している。

メーカーと事業者がWin-Winになるためには?

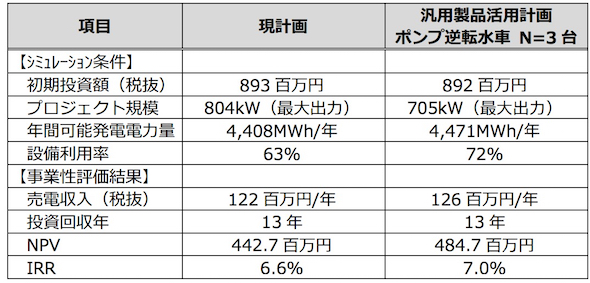

一方、今回の調査で小水力発電事業の事業採算性をシミュレーションした結果、流況など条件によっては、オーダーメイド製品よりも性能で劣る汎用製品の水車を採用した方が、総合的な事業採算が改善する場合もあったとしている(図2)。これは1台のオーダーメイド製品を使用する場合と、3台の汎用品の水車を使う場合を比較したもの。設備の出力は汎用品の方が100kWほど劣るが、低流量時に台数をしぼって運転できるメリットを生かすことで、シミュレーション上ではオーダーメイド製品を利用した場合より事業採算性で上回った。

図2 NEPCが行ったシミュレーションの結果 出典:NEPC

この結果を受け今回の調査では、事業者側が水車効率の低下をある程度許容し、汎用製品の採用を進めることで、メーカー側に水車・発電機の既成品化・量産化と、価格競争を促す必要があるとしている。しかしこれを実現するためには、中長期的な水車導入市場を確保し、事業者・水車メーカーなど関連するプレイヤーがリスクマネーの低減に向けお互いに協力・努力する必要があると指摘した。

海外製品の採用は拡大する可能性あり

再生可能エネルギーの固定買取価格制度(FIT)の開始以降、小水力発電事業の増加により国内メーカーへの水車・発電機の発注量が増加した。それに伴い発注から納入までの調達期間の長期化や価格の高騰が進んでいる。調査ではこうした影響で、事業者側に水車や発電機を海外から調達することへの感心が高まっているとしている。そこで今回の調査では、複数の海外水車メーカーへのヒヤリングおよび海外製品の利用実態について調査した。

ヒヤリングを行った海外の水車メーカーは、チェコのMavel社とCINK社、ドイツのHydroWatt社、ブルガリアのVaptech社の4社。いずれも日本国内への導入実績がある(図3)。

図3 調査を行った海外メーカーの一覧 出典:NEPC

ヒヤリングの結果、海外展開への意欲は高く、条件さえ整えば日本への導入も問題ないとする会社が多いとしている。また、成熟した水力発電市場が形成されている欧州では、今回の調査対象以外にも水車メーカーが数多く存在する。一方で、欧州市場は、これ以上の大きな拡大成長は望みにくく、日本を含むアジアへの展開を検討する企業も多いという。また、欧州では日本の水力開発が一時停滞した際にも市場が存在し続けた。そのため、あらゆる規模の水力発電の設計ノウハウを持つ企業が多く、安価で効率の高い水車を量産化できる企業も存在するとした。

こうした状況を踏まえると、日本国内において海外製品の活用が促進する可能性があるが、課題となるのは維持管理や運用保守の点だ。日本の水車メーカーや電気工事会社の技術者が、海外製品のアフターフォローができる体制を整えて必要がある。また、電力会社との系統連系の基準など、制度面での改善も必要となると指摘した。

NEPCではこうした調査結果を踏まえ、今後の小水力発電の普及に向けた対応策の方向として、以下の6つのポイントを挙げている。

1.参入障壁を下げる

小水力発電事業を行うに当たり必要となる専門知識は多岐にわたり、これが新規事業者に対する大きな障壁となっている。計画段階で目利きのできる外部機関、有識者を活用できる環境を整備し、参入障壁を緩和していく必要がある。なお、経済産業省が2016年度から実施している再エネコンシェルジュ事業、山梨県などの一部地方自治体が設置している相談窓口はこうした機能を担っているとした。

2.金融機関の融資判断を支援する制度の整備

金融機関の小水力発電事業への融資実績は少なく、専門の担当者を設置できている機関も限られている。そのため、金融機関の融資判断を支援する第三者認証制度、技術デューデリジェンスに対する補助制度、技術面の相談窓口設置などの整備が求められる。なお、再エネコンシェルジュ事業、環境省の「平成27年度 地域金融機関等に対する低炭素化プロジェクト」における研修などの委託業務はこの機能を果たしているとした。

3.事前調査の費用負担を軽減

流況調査、測量、地質調査など、小水力発電は事業開始前の事前調査に大きなコストが掛かる。特に水利権を持つ地元関係者との調整に時間と労力を要するのが小水力発電事業の特徴といえる。こうした状況も新規事業者にとっての参入障壁となっており、経済産業省が2016年度から実施している「水力発電事業化促進事業費補助金」などのように、事前調査コストを負担する補助制度が求められる。

4.リスクシェアを図った事例の共有

小水力発電事業への融資実績が乏しい金融機関にとっては、参考とすべき先例の情報は貴重である。小水力発電関係4団体が2017年度の開設を目指しているポータルサイトはこうした情報提供機能を持つ予定で、事例共有の場として期待できる。

5.トラックレコードの共有

小水力発電関係者が新たな発電所建設計画を立案・評価する際に、参照できる開示された既存小水力発電所の運転記録(トラックレコード)が存在すると利用価値は高い。導入実績の乏しい新規参入メーカー製の水車や、海外製品のトラックレコードが公開されていると機種選定の際の参考になる。このような事業者のニーズに関する情報は、メーカーやメンテナンスサービス業者に対しても新たな技術開発やサービス開発のヒントとなる可能性がある。

6.保守体制の整備・拡充

海外製品を導入した際に最も懸念されるのは、故障などの不具合により運転を停止した際のリカバリータイム。代替品や補修部品の速やかな調達などにより、国内製品と比較した場合に同等、あるいは想定される影響の範囲内に抑えられるかが重要なポイントになる。こうした保守体制が整備されると、運転停止によるリスクが軽減され、金融機関の融資判断にもプラスの影響を与えることが期待できる。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1609/27/news010.html

2016/09/25

2016年9月25日掲載

環境省は全国の水道施設を対象に小水力発電の導入可能性を調べ、2015年度に少なくとも563地点で発電出力19メガワット弱の潜在能力があることが分かった。全国の自治体など1888事業者にアンケートを送付し、回答があった1536事業者の中から導入可能性の高い895地点を抽出。協力を得られた563地点について流量・水位や設備状況など詳細な情報を収集し、整理・分析した。

合計の発電潜在能力は1万8742キロワットで、563地点のうち274地点が出力20キロワット以上だった。全体の年間発電電力量は1億5847万キロワット時になり、二酸化炭素(CO2)9万2000トン分の排出削減効果が見込まれるという。

水道施設には導水・配水などの圧力差を、小水力発電に生かせる箇所が散在している。全国の水道事業者が消費する年間電力量は約74億キロワット時で、電力需要全体の約0・8%を占める実態もあり、環境省は13年度から水道施設への太陽光発電なども含めた再生可能エネルギー、省エネ設備導入を推進する施策を展開。

だが、小水力発電を導入している水道施設の割合は現状で全体の2・7%にとどまっている。

下水処理場に眠る埋蔵エネルギー

下水処理場に眠るエネルギーを活用しよう―。水処理設備やエネルギー関連機器を手がける機械メーカーが、下水処理中に発生するエネルギーの有効利用に寄与する技術の開発や普及に挑んでいる。一方で処理にかかる電力消費の低減が課題となっており、IoT(モノのインターネット)を駆使して省エネを後押しする技術革新にも取り組む。

2011年の東日本大震災発生以降、節電意識の定着や再生可能エネルギーの利用推進に伴い、いかにエネルギーを生み出すかは下水処理場でも大きな課題だ。バイオマスである下水汚泥は重要なエネルギー資源で、15年には下水道法の一部改正により汚泥を燃料や肥料として再生利用するよう下水道管理者に努力義務が課せられた。

バイオガスの3割は未活用

汚泥の処理過程で発生する消化ガス(バイオガス)の約3割は活用されていないとされる。こうしたエネルギーの有効活用に向け、ヤンマーエネルギーシステム(大阪市北区)はバイオガスを燃料とする小型コージェネレーション(熱電併給)システムの導入を促進。出力25キロワットの発電機と付帯装置、配管やポンプ、補機類を20フィートコンテナに内蔵したシステムを開発。改良を重ね年内に発売する。

同社は下水処理場向けでトップの納入台数を誇る。「下水処理場はエネルギーの宝庫」(林清史営業統括部エンジニアリング部ソリューショングループ部長)とし、設置が簡単で工事期間の短縮や手間の軽減が可能な新システムで「小規模の処理場への提案を加速していきたい」(同)考えだ。同社は自治体の要望にも応え、出力300キロワットの中型機を15年10月に発売。下水処理場からの引き合いも増えているという。

「民設民営方式」で20年間の発電事業

月島機械は再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)を利用した消化ガスの発電事業を1日に大阪市内の下水処理場で始めた。大阪ガス子会社のOGCTS(大阪市中央区)やグループの月島テクノメンテサービス(東京都江東区)と組み、民設民営方式で20年間の発電事業を行う。

処理場にはヤンマーエネルギーシステム製の出力25キロワットのコージェネシステム30台を設置。発電能力は750キロワット、年間発電量は約550万キロワット時を見込む。発電に伴う廃熱は消化槽の加温に利用する。月島機械グループとOGCTSは今後同市内の処理場3カ所でも消化ガス発電事業を計画し、4カ所合計で4090キロワットの発電能力、年間約2580万キロワット時の発電を想定する。

下水処理場で使われる電力は国内全体の年間電力使用量の約0・7%を占めるとされ、処理場での消費エネルギーの抑制も重要だ。国土交通省が14年に定めた「新下水道ビジョン」では、下水道で消費するエネルギーを約1割削減する目標を掲げている。

省エネ技術と組み合わせ

下水道施設の中でも電力消費が大きい水処理の工程で省エネ技術の開発に乗り出したのはクボタだ。東芝と共同で、膜分離活性汚泥法(MBR)を用いた下水処理システムの電力使用量の削減を目指す。高度処理に使われるMBRシステムは従来の重力沈降による活性汚泥法に比べ設置スペースを取らず、水質の高い処理が可能。既設設備を収容する土木構造物を活用できるため老朽化設備の改築・更新に有用で、小規模の処理場を中心に導入されてきた。

ただ、膜分離装置や反応タンクに空気を供給する送風機の電力使用量が水処理施設全体の9割以上を占めており、中規模・大規模の処理場に普及させるためには電力使用量の削減が不可欠だ。

そこで東芝のビッグデータ(大量データ)解析技術を利用し、各下水処理場の運転状況に応じて供給する空気の量を制御する技術を確立し、膜分離装置との組み合わせにより年間電力使用量を従来比50%削減する計画だ。名古屋市内の処理場で実証実験を進めている。

メンテナンス性の高さが重要に

日立造船は撹拌(かくはん)状態を維持したまま空気供給が可能な装置「ドラフトチューブエアレーター(DTA)」で省エネを提案する。同社は日本下水道新技術機構の省エネ型反応タンク撹拌機の導入促進に関する共同研究に参画し、研究成果は技術マニュアルで紹介された。

新明和工業も10月に発売する現行比最大40%の使用電力削減が可能な水中ミキサーや、従来の水中モーター撹拌機に比べ低動力の縦型撹拌機で省エネを促進する。同撹拌機は反応タンクの上部に駆動装置を設置して保守点検をしやすくした。

財政面の制約に加えベテラン職員の退職など人手不足から「メンテナンス性が高い装置が重宝されている」(小森勲流体事業部事業企画部担当部長)とし、こうしたニーズへの対応を強化しつつ更新需要を取り込む。

(文=大阪・窪田美沙)