2015/06/21

2015年06月21日 15:00

東海北陸地区の高専学生が自作した小水力発電水車の効率や発想を競う「小水力発電アイデアコンテスト」が来年3月、南砺市で開…

2015/06/20

鳥取県が2012年から建設を進めていた小水力発電所「下蚊屋発電所」が完成し、2015年7月3日から売電を開始する。同発電所により売電収入を獲得する他、災害時には山間地域の無停電に貢献する。

[三島一孝,スマートジャパン]

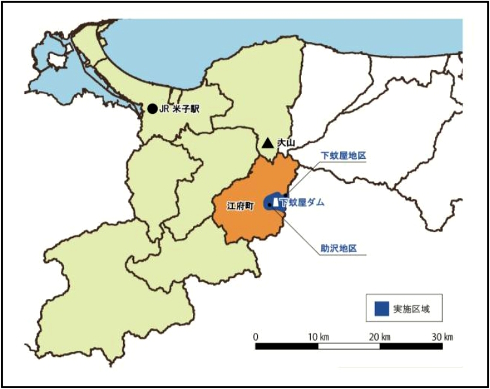

今回新たに小水力発電所を建設する下蚊屋ダムは、農業用水確保のため江府町下蚊屋地区の日野川水系俣野川に農水省が建設したもの。ナシや白ネギな どの農家が多くあるものの水不足に悩むケースの多かった鳥取県大山地区に対し、同ダムから300~900ミリメートルのパイプを40.2キロメートル通 し、水を送り込んでいる。下蚊屋ダムの大きさは、長さが210メートル、高さが55メートルで、貯水量は386万トンある。

多くの農家を救ったこの下蚊屋ダムだが、今度はこの水を使い、エネルギー面でも地域を救うことになる。それが同ダムに建設された小水力発電所「下 蚊屋(さがりかや)発電所」だ。落差50メートルの水流を利用して発電能力は197kWになる(図1)。年間の発電量は150万kWh(キロワット時)を 想定している。

新設された発電所は、鳥取県の「再生可能エネルギーによる災害時集落無停電サービス」のモデル事業の一環として建設されたもので、同発電所を中心 に鳥取県江府町の助沢地区、下蚊屋地区において災害などによる停電発生時でも電力系統の完全復旧までに必要最小限の電力供給を行う「災害時無停電システ ム」を構築する(図2)。

同発電所の運営は大山山麓地区土地改良区連合が行う。通常時は同発電所の電力は中国電力に売電し、得られる売電収入は、大山山麓地区土地改良区連合が管理する土地改良施設の維持管理費に充てるという(図3)。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1506/19/news044.html

2015/06/20

丸紅は19日、福島県下郷町で175キロワットの発電能力をもつ小水力発電の運転を始めたことを発表した。東日本大震災の被災県での再生可能エネルギーを後押しするため、子会社の三峰川電力を通じて年間で一般家庭約300世帯が使える電力をつくる。丸紅の小水力発電はこれで国内8カ所となり、2020年までには30カ所ほどに増やしていく考えだ。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11816555.html?_requesturl=articles%2FDA3S11816555.html

2015/06/19

再生可能エネルギーの地産地消に取り組む栃木県で電気自動車を利用した実証試験が新たに始まった。小水力発電で作った電力を電気自動車に充電して農地まで運んで電力源として利用する試みだ。電動草刈機に電力を供給するほか、特産品や農作物の配送に電気自動車を活用する。

[石田雅也,スマートジャパン]

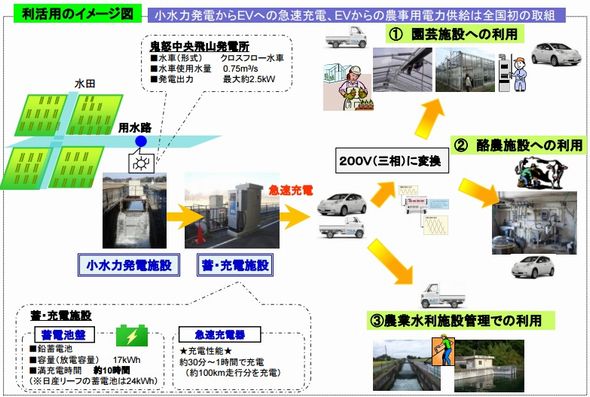

栃木県では農村で再生可能エネルギーを地産地消する「スマートビレッジ」の取り組みを2011年度から5カ年計画で推進している。最終年にあたる2015年度はエネルギーの消費に重点を置き、宇都宮市内の農業関連施設3カ所で実証試験を開始した(図1)。

図1 「スマートビレッジモデル研究事業」の取り組み。出典:栃木県農政部

図1 「スマートビレッジモデル研究事業」の取り組み。出典:栃木県農政部3カ所のうち「こもりやグリーン倶楽部」では、田んぼのあぜ道に生える草を刈り取るための電動草刈機に再生可能エネルギーを利用する。同じ市内に ある小水力発電所で作った電力を軽トラック型の電気自動車に充電して田んぼまで運んだ後に、電動草刈機のバッテリーを充電する方式だ(図2)。

図2 2015年度に実施する実証試験例(こもりやグリーン倶楽部)。出典:栃木県農政部

図2 2015年度に実施する実証試験例(こもりやグリーン倶楽部)。出典:栃木県農政部稲作期の6月から10月まで、3台の電動草刈機を使って月に1回の頻度で除草を実施する。電力を運ぶ軽トラックには、三菱自動車の「ミニキャブ・ ミーブ トラック」を使う。充電容量は10.5kWh(キロワット時)で、一般家庭が1日に使う電力量(10kWh)とほぼ同じである。

残る2カ所の農業関連施設では特産品や農作物の配送に電気自動車を利用して、エネルギーの地産地消の効果を実証する予定だ。1カ所は養鶏場で、新 鮮な卵で作ったプリンを電気自動車で取引先に配送する。もう1カ所は社会福祉法人が農作物を直売場などに配送するのに電気自動車を利用する。

配送用の電気自動車にはミニキャブ・ミーブ トラックのほかに、日産自動車の商用バン「e-NV200」も使う計画だ。e-NV200の充電容量は24kWhと大きい。2カ所の農業関連施設では6月 15日から電気自動車の利用を開始して、12月14日までの6カ月間にわたって実証試験を続ける。

この実証試験では電気自動車に供給する電力を農業用水路に設置した小水力発電所で作るため、CO2フリーのエネルギーを地産地消することができ る。栃木県は2011年度に開始した「スマートビレッジモデル研究事業」の初年度に「鬼怒中央飛山発電所」の運転を開始している(図3)。

発電能力は最大2.5kW(キロワット)で、発電した電力は併設の蓄電池に充電する。蓄電池に貯めた電力を急速充電器から電気自動車のバッテリーに供給する仕組みである(図4)。小水力発電の電力を電気自動車に充電して農業に利用する試みは全国で初めてだ。

栃木県には河川や農業用水路が数多く流れていて、小水力発電の導入が活発に進んでいる。最近では太陽光発電やバイオマス発電の導入量も増えてきた。こうした再生可能エネルギーを農業で地産地消することによって地域の活性化につなげていく。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1506/17/news036.html

2015/06/19

川の水を利用して発電する小水力発電所が下郷町に完成し、お披露目された。

これで、県内の小水力発電所は、31か所目になる。

きょうは、電力会社や下郷町の職員らが出席し、竣工式が行われた。

*下郷町・星學町長

「原子力に頼らない政策を福島県は打ち出しているわけですから、地形を利用した再生可能エネルギー、特に小水力発電については設置をしていくのがいいんじゃないかと」

こちらが町で初めての水力発電所、「下郷町花の郷発電所」。

小水力発電とは、川の水を発電所まで運び入れ、水の流れでタービンを回して発電する方法で、太陽光や風力に比べ、天候に左右されにくいというメリットがある。

*記者レポート

「小水力発電の利点は、川の水量が少なくてもあのように落差を利用して発電することができることです」

小水力発電は、環境に優しい次世代の再生可能エネルギーとして注目されていて、県内の小水力発電所は、これで31か所になった。

大きな川でなくても発電所を造ることができるため、今後も開発が見込まれている。

*三峰川電力株式会社代表取締役社長・福田和史さん

「我々としては引き続き、この会津を中心として、さらに小水力の開発を進めたいと思っている」

この小水力発電所では、1年間で一般家庭およそ300世帯分の発電を見込んでいる。

[ 6/19 19:58 福島中央テレビ]