2015/07/01

過疎に悩む奈良県の東吉野村で小水力発電所を建設するプロジェクトが進んでいる。101年前に運転を開始した水力発電所が廃止されて50年以上を経過し たが、村の活性化を目指して発電所の復活に取り組む。古くなった水路を再利用してコストを抑える一方、市民ファンドで建設資金を集める。 [石田雅也,スマートジャパン]

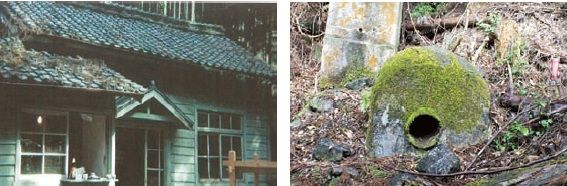

奈良県の東部にある東吉野村は面積の95%以上を森林が占める。スギやヒノキを中心に林業が盛んで、降水量も多い地域だ。村を流れる川の水を利用 して、101年前の大正3年(1914年)に「つくばね発電所」と呼ぶ水力発電所が運転を開始した(図1)。発電能力は45kW(キロワット)と小さいな がらも、山深い村に電灯をもたらし、林業を発展させた。

それから50年以上も発電を続けた後、東京オリンピックの前年にあたる昭和38年(1963年)に廃止になった。一方で当時は7000人を超えていた東吉野村の人口も現在は2000人程度にまで減少してしまった。

過疎に悩む村を活性化するために、住民が中心になって水力発電所を再生するプロジェクトが2013年に発足する。そして2015年6月28日に発 電所の建設工事に着手した。建設場所は旧・つくばね発電所の建屋の隣で、石で造られた以前の水路を生かしながら新しい水管を通す計画だ(図2)。

発電所の建設予定地から川の上流に約1キロメートルの地点から水を取り込んで、有効落差105メートルの水流を利用して発電する(図3)。水量は最大で0.1立方メートルと少ないため、小容量の水流でも効率よく発電できるクロスフロー式の水車を採用することにした。

発電能力は以前を大きく上回る82kWになる。年間の発電量は65万kWh(キロワット時)を見込んでいて、一般家庭の使用量(年間 3600kWh)に換算すると180世帯分に相当する。東吉野村の総世帯数(930世帯)の2割をカバーすることができる。運転開始は2016年3月を予 定している。

地元の住民が設立した「東吉野水力発電」が発電所を建設・運営する。発電した電力は全量を固定価格買取制度で売電する方針だ。発電能力が200kW未満の小水力発電の買取価格は1kWhあたり34円(税抜き)で、年間の売電収入は約2200万円を想定する。

東吉野水力発電には生活協同組合の「ならコープ」が出資するほか、発電事業に必要な資金の一部を市民ファンドで集めて地域ぐるみのプロジェクトに 発展させる考えだ。総額5250万円の市民ファンドを7月30日まで募集する。発電事業で得た利益は地域の活性化につなげるための基金として運用すること になっている。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1507/01/news036.html

2015/07/01

7/01 06:20

【白糠】東芝(東京)は本年度、釧路管内白糠町の「庶路(しょろ)ダム」の水力発電で水素を作り、同町内などの酪農 施設や温水施設の燃料にする実証試験を始める。同ダムは送電網から遠く、水力発電の事業化が難しかった。二酸化炭素(CO2)を出さない水力発電の電気を 送電網に流さず、地産地消のエコエネルギーとして利用する道を探る。

環境省によると、水素を作るのにダムの小水力発電を使う本格的な実証試験は全国で初めて。30日付で同省の委託事業に採択された。東芝のほか産業ガス大 手の岩谷産業(大阪市)が参加する。2019年度までの5年間に総額20億円程度の事業費を見込み、国が全額負担する。

計画では、庶路ダムの落差を利用し、出力220キロワットの小水力発電機で電気を起こす。その電気を使い、ダム付近に設けた装置で水を電気分解し て水素を作る。水素は気体の状態で高圧ボンベなどに詰めて貯蔵し、車で同町と釧路市の酪農施設や白糠町営の温水プールに設置する燃料電池に運ぶ。

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/economy/economy/1-0151780.html

2015/06/30

6月30日 朝刊

小水力発電の普及拡大や産業化を進める取り組みを行う「県小水力利用推進協議会」の設立総会が29日、宇都宮市のとちぎ福祉プラザで開かれた。会員は県内 の発電事業者ら15の個人・法人で、会長には足利工業大の牛山泉(うしやまいずみ)学長が就任した。今後は小水力発電事業への参入を目指す事業者などから の相談をワンストップで受け付けるほか、小水力により生み出された電力の販路拡大にも取り組む。

小水力発電は水の流量の測定や河川の水の利用権取得など、事業開始までに膨大な時間と手間がかかることが課題となっている。同協議会は事業を始め ようとする場所を実際に視察し、小水力発電に適した地域かどうかを判断する簡易診断を実施するほか、各種許認可に関する行政との折衝を担うなど、新たに小 水力発電を始めようとする事業者をサポートする。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/politics/news/20150630/2006660

2015/06/29

毎日新聞 2015年06月29日 地方版

東吉野村の小水力発電施設「つくばね発電所」の起工式が28日、同村小の建設予定地であり、村民ら約50人が出席した。再生可能エネルギーの重要性が高まるなか、52年前に廃止された水力発電所を復活させようと村民有志が計画した。完成は来年3月の予定。

旧発電所は、1914(大正3)年、地元有力者らが会社を設立して建設。日裏川の水を引き、水路の落差をつくって45キロワットを発電した。大規模発電所の建設で1963(昭和38)年に廃止となり、建物は撤去され、残った水路も壊れていた。

「小水力発電の復活で地域活性化を」と昨年11月、村の有志らが東吉野水力発電会社(森田康照社長)を発足。新発電所は旧発電所跡の隣で、旧水路の再利用などで引水し82キロワットを発電する。売電の利益で村活性化の基金をつくるという。【栗栖健】

http://mainichi.jp/area/nara/news/20150629ddlk29040314000c.html

2015/06/29

2015年6月29日 奈良新聞

東吉野村小(おむら)で28日、大正3年から昭和38年まで動いていた小水力発電を復活させる「つくばね発電所」の現地見学会と起工式が行われた。最大出力82キロワットで来年3月の運転開始を目指す。

豊かな水資源を生かした村おこしを目的に、住民有志が2年前から計画。市民生活協同組合ならコープ(奈良市)の支援も得て「東吉野水力発電株式会社」を設立し、推進してきた…