2015/12/08

2015年12月8日掲載

県建設部は7日、「洪水調節」などを目的とする同部管理の箕輪(上伊那郡箕輪町)、横川(同郡辰野町)、片桐(下伊那郡松川町)の3ダムについて、県企業局を実施主体とする小水力発電を導入することを検討していると明らかにした。自然エネルギーの普及拡大に、県、県企業局を挙げて取り組む狙いとしている。

県会建設委員会で説明した。同部が管理する計16ダムのうち、発電に使っていないダムは11ある。小水力発電の可能性を研究した結果、水量や有効落差などから3ダムを有望と判断した。再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を活用し、全量売電する構想だ。

発電主体については当初、民間事業者も視野に入れていたが、「企業倒産や事業放棄などの心配がない」「水力発電の実績が豊富にあり、地域の信頼も厚い」といった理由から、県企業局を実施主体に選んだ。

今後、地元自治体、利水者や県建設部、県企業局などによる「研究会」を設け、課題などを整理する。2016年以降、県企業局が本格的な調査をする計画。現時点の試算で、3ダムはそれぞれ、少なくとも100キロワット程度の発電出力を確保できる見通しという。

http://www.shinmai.co.jp/news/20151208/KT151207ATI090003000.php

2015/12/07

2015年12月7日公開

文部科学省の調査で全国の公立小・中学校の約4分の1が太陽光発電設備を設置していることが分かった。再生可能エネルギー関連設備を設置する公立小・中学校は、6年間で約4.6倍以上に増えている。[陰山遼将,スマートジャパン]

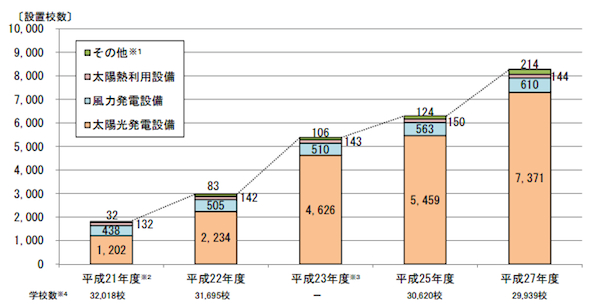

文部科学省は2009年度から2年ごとに、公立学校施設への再生可能ネルギー関連設備の設置状況を調査している。2015年12月3日に公開した2015年度の調査結果では、全国の公立小・中学校のうち、4校に1校が太陽光発電設備を設置していることが分かった(図1)。

図1 全国の公立学校施設における再生可能エネルギー関連設備の設置推移(クリックで拡大) 出典:文部科学省

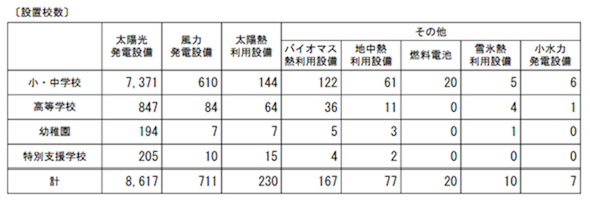

同調査で対象とする公立学校施設は、全国の小・中学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校。2015年度の調査結果では、太陽光発電設備を設置している学校が8617校、風力発電設備は711校、太陽熱利用設備は230校、バイオマス熱利用設備は167校、地中熱利用設備は77校、燃料電池は20校、雪氷熱利用設備は10校、小水力発電設備は7校となった(全て2015年4月1日時点)。

導入している設備では、太陽光が最も多い。中でも学校の設置数に比例し、最も導入数が多いのは小・中学校で、設置率は2013年度の17.8%から、2015年度は全体の約4分の1となる24.6%(7371校)にまで増加した。調査が始まった2009年度に太陽光発電設備を導入していた小・中学校は1202校であり、6年間で6倍以上増えたことになる。

小・中学校における再生可能エネルギー関連設備の導入推移を見てみると、2009年度にいずれかの設備を設置しているのは全体の5.6%となる1804校。2015年度は全体の27.8%となる8339校まで増えており、再生可能エネルギー関連設備を導入している学校数は、6年間で約4.6倍に増加している(図2)。

図2 全国の公立小・中学校における再生可能エネルギー関連設備の設置推移(クリックで拡大) 出典:文部科学省

2015年度の調査では、公立小・中学校に設置されている再生可能エネルギー関連設備のうち、停電時に使用可能な機能を有している設備の数も調査した。結果は2013年度の31.6%から、 2015年度には約半数近い44.5%にまで増加。非常時の電力源として再生可能エネルギーを利用する動きも進んでいる。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1512/07/news045.html

2015/12/07

2015年12月22日掲載

南砺市利賀村では、再生可能エネルギーとして県が推進する小水力発電所の安全祈願祭と起工式が行われ、関係者が工事の安全を祈りました。

安全祈願祭と起工式には石井知事らおよそ60人が出席しました。

仮称・上百瀬(かみももせ)発電所は県が南砺市利賀村に総事業費およそ13億5000万円をかけて整備するものです。

最大出力は640キロワットで年間発電量は一般家庭950世帯分に相当する340万キロワットアワーを見込んでいます。

発電所は百瀬川沿いに作られ、標高が80メートルほど高い、およそ2.5キロ上流から取水し川沿いの道路に埋めたパイプで水を流し、その落差を利用して発電します。

発電所は2017年秋に完成する予定です。

http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20151207153626

2015/12/05

2015年12月5日公開

公立小・中学校の4校に1校が太陽光発電設備を持つことが、3日公表された文部科学省の調査結果で明らかになった。

「再生可能エネルギー設備等の設置状況に関する調査結果」によると、全国の公立幼稚園、小・中学校、高校、特別支援学校のうち、太陽光発電設備を設置済みの学校は8,617校に上る(4月1日時点)。また風力発電設備が711校、太陽熱利用設備が230校、バイオマス熱利用設備が167校、地中熱利用設備が77校、燃料電池が20校、雪氷熱利用設備が10校、小水力発電設備が7校にそれぞれ設置されている。

どの発電設備とも設置数が一番多いのは小・中学校。いずれかの再生可能エネルギー設備を持つ小・中学校の数は2009年度の1,804校から8,339校と8年間で約4倍に増えている。設置数が最も多い太陽光発電設備を持つ小・中学校の割合は、2年前の17.8%から24.6%と約7ポイント増えた。

文部科学省は、1996年から環境を考慮した学校施設(エコスクール)づくりに取り組んでいる。太陽光発電を中心とする再生可能エネルギー設備の設置促進は、エコスクールづくりの柱。再生可能エネルギー設備の導入によって、環境・エネルギーに関する教育効果に加え、学校が地域における地球温暖化対策の推進、啓発の先導的な役割を果たすことも期待されている。

災害時に避難所となる学校では、停電の際に再生可能エネルギーが特に力を発揮する防災上の効果も期待できる。再生可能エネルギー設備を設置済みの小・中学校のうち44.5%が停電時でも使用可能な発電機能を備えていることが、今回の調査で明らかになった。

2015/12/05

2015年12月5日掲載

県内の青年海外協力隊OB、OGによる体験報告会が5日午後2時、名張市希央台5の市民情報交流センターで開かれる。「青年海外協力隊県OB会」の竹尾敬三会長(60)=同市梅が丘北2=が「ミャンマーの最新事情」をテーマに報告する。先月の総選挙で活躍した民主化運動指導者、アウンサン・スーチーさんの人気ぶりなどを話す。無料。

報告会は協力隊に関心を持ってもらおうと企画した。

竹尾さんは1977年から3年間、ケニアで稲作を指導。現在は、名張市の環境コンサルタント「アサンテ環境研究所」代表で、水車を使った小規模の水力発電「小水力発電」(1000キロワット以下)に取り組んでいる。

竹尾さんは先月19〜26日に訪れたミャンマーの国立大で小水力発電について語った講演や同国の経済発展などを語る。その他、中央アジアのキルギスで観光開発に携わったOGの話もある。【鶴見泰寿】