2016/04/11

2016年4月11日掲載

小水力発電所を生かすも殺すも、人次第である。約10年前に建てられた発電所の価値が今、問われている。熊本県旧清和村(現山都町)の清和水力発電所だ。

23年越しの夢

阿蘇山南麓の山里、清和村。有明海に注ぐ一級河川、緑川の最上流部に位置し、村の地形は急峻だ。その村で2005年、村営の清和水力発電所が運転を開始した。開発の指揮を執ったのは、役場の職員を経て、1999年より清和村長に就いた兼瀬哲治さんだ。

(続きは転載元HPより会員登録のうえ閲覧できます)

2016/04/11

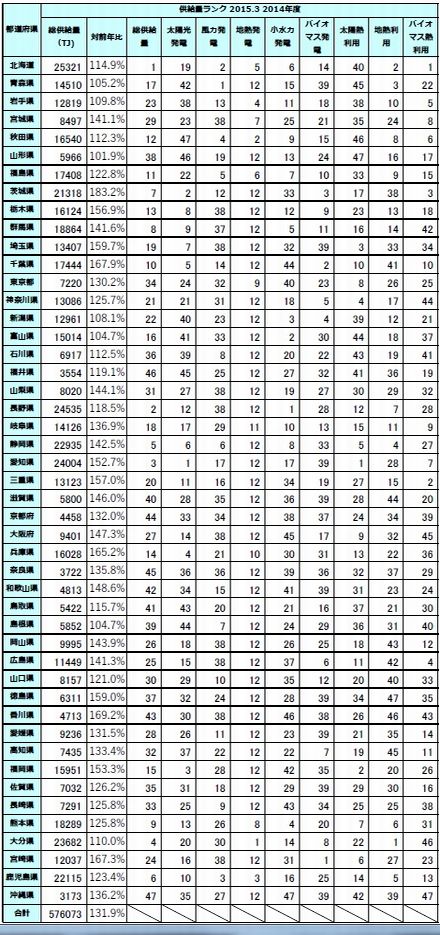

千葉大学と環境エネルギー政策研究所が2007年から続けている「永続地帯」の研究結果で明らかになった。この研究では自治体ごとに再生可能エネルギーの供給量と食料の生産量を調べて、日常生活に欠かせないエネルギーと食料の自給率をもとに地域の永続性を評価する。再生可能エネルギーの太陽光・風力・小水力・地熱・バイオマスによる発電量をもとに電力の自給率を算出した結果、都道府県別では大分県が38.6%で1位になった(図1)。大分県には大規模な地熱発電所が集まっていて、再生可能エネルギーの発電量のうち半分近くを地熱発電で供給している。

市町村別に見た電力の自給率でも大分県の九重町(ここのえまち)が圧倒的な1位だ(図2)。日本最大の地熱発電所である「八丁原(はっちょうばる)発電所」をはじめ、大規模な地熱発電所が3カ所で運転中で、電力の自給率は実に2000%を超える。

第2位と第3位は長野県の南部に位置する2つの村である。高い山が連なる南アルプスから流れてくる川を利用して、水力発電が盛んな地域だ。続く第4位と第5位は熊本県の南部にある2つの村で、同様に水力発電所から大量の電力を供給できる。いずれも自給率は1000%以上に達する。

電力の自給率が100%を超える市町村は2015年3月末の時点で100カ所になった。1年前と比べて5つの市町村が加わった。小さな町や村が多い中で、市でも自給率が100%を超えているところが全国で9カ所ある。秋田県の鹿角・にかほ・湯沢の3市のほか、新潟県の糸魚川市、岩手県の八幡平市、福島県の田村市、徳島県の三好市、石川県の珠洲市、大分県の由布市である。

増加率は茨城県がトップ、太陽光とバイオマスが拡大</h4> 再生可能エネルギーは熱としても利用できる。「永続地帯」の調査では電力のほかに太陽熱・地熱・バイオマス熱を加えて、電力と熱を合わせたエネルギーの自給率も算出している(図3)。

エネルギーの自給率が10%以上に達した県は前回の調査(2014年3月末時点)から7県も増えて、合計で21県になった(図4)。大分県を筆頭に九州が5県で最も多く、東北と関東・甲信越が4県ずつ、中部が3県を占めている。

特に九州の各県の伸びが顕著で、中でも宮崎県は9.5%から15.8%へ6ポイント以上も上昇した。宮崎県ではバイオマス発電が3倍以上に拡大したほか、太陽光発電も2倍に増えている。そのほかの県でも太陽光発電の増加が自給率を引き上げた大きな要因だ。

代表的な例が茨城県である。電力と熱を合わせた再生可能エネルギーの供給量は1年間で83%も増えて、増加率では47都道府県でトップの伸びを記録した。太陽光発電が2.6倍に、バイオマス発電が1.6倍に増えている。これで太陽光発電の供給量は全国で2位、バイオマス発電も3位に拡大した。自給率は5.2%から9.4%へ上昇している。

全国すべての都道府県で再生可能エネルギーの供給量は増加した(図5)。増加率が50%を超えた県は10県にのぼる。大都市圏でも東京都が30%増、大阪府が47%増で順調に拡大している。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1604/11/news028_2.html

2016/04/09

2016年04月09日

再生可能エネルギー(再エネ)によって地域活性化を図ろうと、飯豊町松原地区で、地元住民とNPO、山形大の関係者による小水力発電の実証実験が進められている。地区内の農業用水路を活用して生み出した電気を、ビニールハウスで使用し大葉を栽培。今冬に生産した“試作品”をこのほど、宮城県の食品業者に提供して高評価を受けた。将来的には事業規模を拡大し、地元住民の雇用や産直販売を通じて町のにぎわい創出につなげたい計画だ。

実証実験を手掛けているのは、2007年から水力発電に着目した活動を展開している松原地区保全協議会(山口義雄会長)、山形大東北創生研究所(大場好弘所長)、新庄市のNPO東北地域エネルギー開発機構(小川健理事長)。地域における再エネの利活用、高齢者や冬期間に適した農業の可能性を探り、昨年4月に実験を開始した。

発電場所は、JA山形おきたま飯豊ライスセンター近くにある県営松原用水路。落差11.7メートルの傾斜地に備え付けられている既存の水路と並行し、直径10~20センチの塩ビ管を設置した。ここを通した水の勢いを生かし、発電機の水車を回して電気を起こすシステムを構築した。

発電機は東北地域エネルギー開発機構が用意。1分間に1500回転し、実験では2キロワットの電気をつくりだしている。この電気は、大葉の芽出し用の土に埋めたパネルヒーターに活用。昨年12月に栽培に取り掛かり、現在は1株40センチほどの大きさにまで成長している。

県によると、小水力発電を通じた農業展開は県内では珍しい試み。大葉は摘み取る負担が少なく、高齢者が栽培しやすい利点がある。需要が高まる冬場に生産量を増やしたい考えで、山口会長は「事前の話し合いでは、地区民の約8割が再エネの有効利用を望んでいた。水力発電、大葉の栽培で村おこしを図りたい」と見据える。

今後は発電機の設置箇所の増設など、事業化に向け協議していく。実験に携わる山形大東北創生研究所の村松真准教授は、「小水力発電によって経済の循環が生まれる取り組み。森林整備の重要性に目を向けるきっかけにもなる」と意義を語っている。

2016/04/08

2016年4月8日掲載

県内最大規模の県営中木庭ダム(鹿島市山浦、総貯水容量680万立方メートル)の放流水を活用した小水力発電が4月から始まった。民間事業者でつくる企業連合体が運営し、一般家庭約350世帯分の使用電力量に相当する年間約125万キロワット時を発電する。民間による既設ダムでの新たな発電事業の開始は九州初という。

県河川砂防課によると、県がプロポーザル方式で発電事業者を公募。技術力などから、いずれも福岡市に本社を置く、西技工業▽九州電力▽九電工--の企業連合体を選んだ。事業者側が約3億円をかけてダム堤防直下に発電施設を建設した。

発電は約50メートルの高低差を利用し、毎秒200~500リットルの水流で発電機を回し、常時出力する。再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を活用しており、20年間にわたって九州電力に売電し、年間約4200万円の収入を見込んでいる。

事業開始に伴い、国と県には、それぞれ1750万円が支払われたほか、県には流水占用料として年間28万円の歳入がある。

県は「地球温暖化対策や水源地域の活性化にもつながる。今後もインフラの活用を進めたい」としている。【松尾雅也】

2016/04/07

2016年4月7日掲載

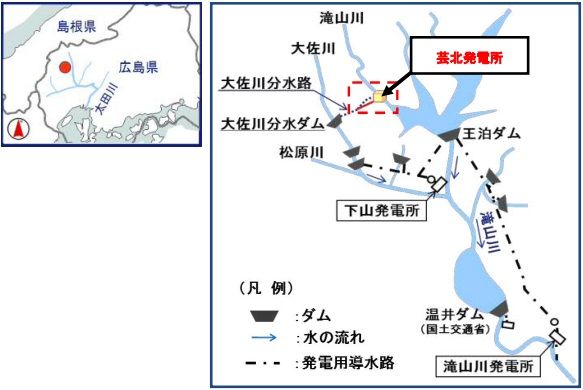

中国電力が99番目の水力発電所として建設を進めていた「芸北(げいほく)発電所」が3月30日に運転を開始した。広島県の北西部に広がる北広島町にあり、近くには大規模なダムや水力発電所が運転中だ(図1)。芸北発電所は中国電力が発電用に運営している「王泊(おうどまり)ダム」に水を供給するための分水路を利用した。

図1 「芸北発電所」の位置(左)、周辺の川・ダム・水力発電所(右)。出典:中国電力

図1 「芸北発電所」の位置(左)、周辺の川・ダム・水力発電所(右)。出典:中国電力王泊ダムは中国山地から流れる滝山川(たきやまがわ)の水を貯めて、下流に建設した「滝山川発電所」に水を供給する役割だ。滝山川発電所は中国電力で最大の水力発電所で(揚水式を除いて)、最大出力は5万1500kW(キロワット)にのぼる(図2)。発電に使う大量の水をダムに貯めるため、近くを流れる大佐川(おおさがわ)の水を分水路で取り込んでいる。

図2 「王泊ダム」の貯水池(上)、「滝山川発電所」の建屋(下)。出典:中国電力

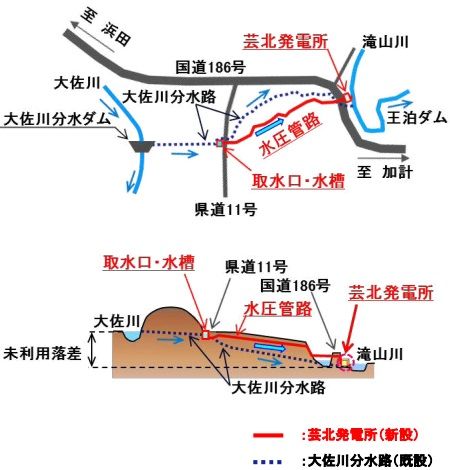

図2 「王泊ダム」の貯水池(上)、「滝山川発電所」の建屋(下)。出典:中国電力全長が2キロメートルほどある分水路のうち、勾配が急な区間に新たに水圧管路を埋設して小水力発電に利用する(図3)。この方法で発電に使える水流の落差は27.5メートルになる。最大で毎秒2立方メートルの水を取り込んで、430kWの電力を供給できる。

図3 発電設備の全体構成。平面図(上)、断面図(下)。出典:中国電力

図3 発電設備の全体構成。平面図(上)、断面図(下)。出典:中国電力年間の発電量は223万kWh(キロワット時)を見込んでいる。一般家庭の電力使用量(年間3600kWh)に換算して600世帯分に相当する。北広島町の総世帯数(8500世帯)の7%にあたる発電量になる。

発電所の設備利用率(発電能力に対する実際の発電量)は59%に達して、小水力発電の標準値である60%に近い水準だ。発電量は小規模ながら、これまで使われていなかった水力のエネルギーで地域に安定的に電力を供給できる。

ポリエチレン管を使ってコスト削減

芸北発電所は既設の分水路を生かしながら、水を取り込むための取水口と水槽のほか、発電所に水を送るための水圧管路、さらに水車と発電機を設置するための建屋を新設した(図4)。工事期間は全体で1年7カ月かかった。

図4 「芸北発電所」の建屋。出典:中国電力

図4 「芸北発電所」の建屋。出典:中国電力

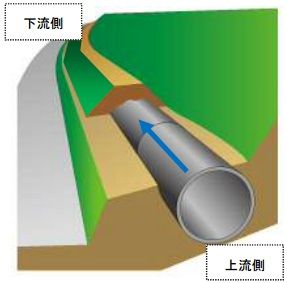

小水力発電は供給できる電力量が少ない割に建設費と運転維持費が高く、採算性の問題がある。中国電力は芸北発電所の建設費を削減するために、通常は鉄管を使う水圧管路に市販のポリエチレン樹脂管を初めて採用した(図5)。

高密度のポリエチレン樹脂で作った水管は内部からの水圧に耐えられるうえに、鉄管と違って腐食に強い。加えて軽量で施工しやすく、耐震性にも優れている。市販品が安く販売されているため、長い距離が必要な水圧管路に採用すれば建設費を大幅に抑えることができる。

図5 水圧管路の完成イメージ(上)、据付工事(下)。出典:中国電力

図5 水圧管路の完成イメージ(上)、据付工事(下)。出典:中国電力中国電力は現在のところ100カ所目の水力発電所を建設する計画を発表していない。環境破壊につながる大規模な水力発電所を新設することはむずかしく、次も小水力発電になる可能性が大きい。安価な樹脂製の水圧管路を利用して、中国地方に残っている未利用の水力エネルギーを生かせる余地は大いにある。

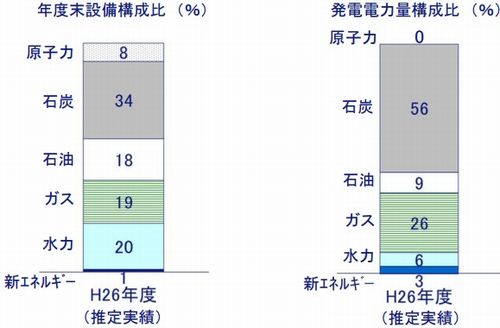

日本全体では2014年度に発電した電力量のうち、水力と再生可能エネルギーを合わせて12%を超えた。これに比べると中国電力の取り組みは遅れている。同じ2014年度の実績で水力は6%、再生可能エネルギーは3%にとどまり、合わせても10%に届いていない(図6)。

図6 中国電力の電源構成(他社からの受電分を含む)。出典:中国電力

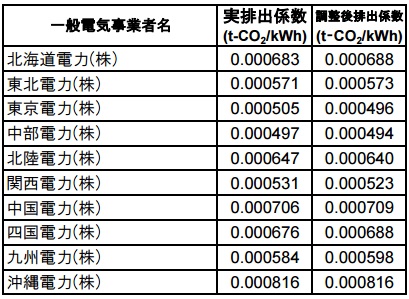

図6 中国電力の電源構成(他社からの受電分を含む)。出典:中国電力一方で燃料費の安い石炭火力の比率が56%にのぼる。このような電源構成によって電気料金の水準を安く維持できる半面、CO2(二酸化炭素)の排出係数は石油火力が多い沖縄電力に次いで2番目に高い(図7)。

図7 電力会社のCO2排出係数(2014年度)。単位:t-CO2/kWh(CO2換算トン/キロワット時)。「調整後」の排出係数は再生可能エネルギーの買取量などを反映。出典:環境省

図7 電力会社のCO2排出係数(2014年度)。単位:t-CO2/kWh(CO2換算トン/キロワット時)。「調整後」の排出係数は再生可能エネルギーの買取量などを反映。出典:環境省電力会社には地球温暖化対策の一環でCO2排出係数の低減が求められている。中国電力は石炭火力と石油火力の比率を引き下げながら、水力を含めて再生可能エネルギーを拡大する必要がある。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1604/07/news035.html