2014/10/10

2014年10月10日掲載

奈良県は、「奈良県エネルギービジョン」で掲げている平成27年度の再生可能エネルギーの設備容量の数値目標を、当初の15万5,497kWの約1.4倍となる21万6,752kWに上方修正すると発表した。

同県では、平成25年から平成27年の3か年の計画として、平成25年3月に同ビジョンを策定し、エネルギー施策を進めてきた。また、奈良県らしいエネルギーの利活用を考えていく中で、再生可能エネルギー発電の普及拡大については、平成27年度までに平成22年比2.7倍(15万5,497kW)の導入目標数値を掲げている。

2014/10/10

群馬県企業局は2014年10月、水道水を利用した小水力発電を開始したと発表した。みどり市と太田市をつなぐ送水管路の高低差を利用して発電、固定価格買取制度の買取価格よりも高く企業に電力を販売する。水の販売価格を変えることなく、収益を得る形だ。 [畑陽一郎,スマートジャパン] 2014年10月03日 07時00分 更新

群馬県企業局は2014年10月、水道水を利用した小水力発電を開始したと発表した(図1)。「入札の結果、2016年3月末までの間、固定価格買取制 度の買取価格<sup>*1)</sup>よりも高くサミットエナジーに電力を販売できる」(群馬県企業局)。総事業費は約1億 7000万円であるため、単純計算では約10年で事業費を回収できることになる。 ヤマトと、工藤建設工業、後藤建設、飯山千里建築設計事務所が設計・調達・建設を担当し、2013年7月に着工した。 *1) 出力200kW未満の水力発電の買取価格は1kWh当たり34円(税別)、買取期間は20年間。2016年3月までに再度入札を行う予定だ。 <h4> 水道施設をそのまま利用</h4> 発電を開始したのは新田(にった)水道発電所。新田受水池(群馬県太田市新田多村新田町)のすぐ手前にリンクレスフランシス水車を設置し、最大出力60kWを得る。年間発電電力量は41万9000kWhであり、これは一般家庭120世帯分に相当する。

水源に相当するには、渡良瀬川が山間部から平野部に流れ出す位置に置かれた新田山田水道浄水池(群馬県みどり市大間々町桐原)。図2の中央上にあ る赤丸だ。渡良瀬川からポンプ取水し、沈砂池や混和池、砂ろ過池、浄水池を通じて水道水を作り出す設備である。製造能力は1日当たり4万 2300m<sup>2</sup>。 浄水施設を出た水道水はみどり市(図中央上のオレンジ色の丸)と太田市(図中央下のオレンジ色の丸と図中央右下のオレンジ色の丸)の3カ所に向か う。水道水は直線距離にして約12km離れた新田受水池まで流れ下る形だ。この高低差54.97mを使って、毎秒最大 0.153m<sup>3</sup>の水を発電に使う。 「新田受水池の手前で送水管路を二重化(分岐)させた。工事期間中、水道水の供給を止めることができないためだ。今後、発電所の保守管理をする場合も、管路を切り替えることで送水を止めなくて済む」(群馬県企業局)。 【訂正】 記事の掲載当初、第3段落で「新田(にった)水力発電所。新田受水池(群馬県太田市新田村田町)」としておりましたが、こ れは「新田(にった)水道発電所。新田受水池(群馬県太田市新田多村新田町)」の誤りでした。第2段落で「1年間で完成させた」としておりましたが、正確 には「2013年7月に着工した」です。お詫びして訂正いたします。上記記事はすでに訂正済みです。記事タイトルに「水道水を高く売る?」とありますが、 水の販売価格自体は変わっておりません。「群馬県企業局は市町村に対して水道用水を販売している。新田水道発電所の建設によって、水道用水の価格が変わる ことはない」(群馬県企業局)。要約の末尾に「水の販売価格を変えることなく、収益を得る形だ」と追記しました。(2014年10月3日)

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1410/03/news032.html

2014/10/10

山形県を流れる最上川を利用した農業用水路で、1985年から小水力発電所が運転を続けてきた。86メートルの落差を生かして1374kWの発電能力があ る。稼働から29年を経過した設備を更新するためにESCO方式の事業スキームを導入する。新しい発電設備は2017年4月に運転を開始する予定だ。

[石田雅也,スマートジャパン]

山形市の中心部から3キロメートルほどのところに「最上川中流小水力南館発電所」がある(図1)。古くから水不足に悩まされてきた山形盆地に、最 上川の豊富な水を取り入れるために農業用水路が造られた。その水流を生かした小水力発電所が、今から29年前の1985年に運転を開始した。

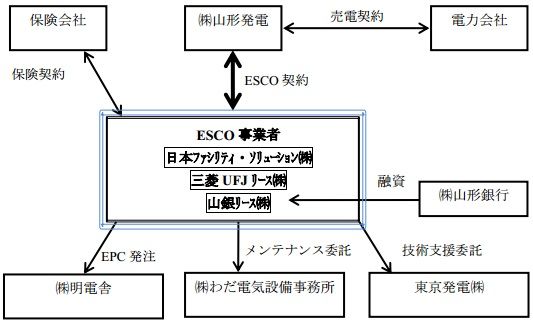

老朽化した設備を更新するために、用水路と発電所を管理する最上川中流土地改良区はESCO(Energy Service Company)方式を採用することにした。ESCO方式はリース会社などが事業者になって資金調達から建設・運営までを担当する仕組みで、発電量や節電 量を保証する点が特徴だ。発電所の所有者は初期投資なしに設備を導入することができて、売電収入とESCO手数料の差額から安定した収益を上げることがで きる。

最上川中流小水力南館発電所の設備更新にあたっては、土地改良区が設立した「山形発電」が東北電力と売電契約を締結する一方、リース会社など3社 が共同でESCO事業者になって地元の山形銀行から資金を調達する。発電設備の設計・工事やメンテナンスもESCO事業者が専門会社に委託するスキームで ある(図2)。

ESCO事業の中核を担うのは日本ファシリティ・ソリューションで、東京電力など4社が2000年に設立した。これまでにビルの省エネ設備の導入 を主体に100件以上のESCO事業を手がけた実績がある。今後は小水力をはじめ再生可能エネルギーによる発電設備のESCO事業も拡大していく。

最上川中流小水力南館発電所は農業用水路の取水ダムから水を取り込み、長さ6.6キロメートルに及ぶ水圧管路を通して、落差86メートルの水流を 発電機に送り込む構造になっている(図3)。発電能力は1374kWで、農業用水を活用した小水力発電としては規模が大きい。更新後の発電設備は2017 年4月に運転を開始する予定だ。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1410/08/news023.html

2014/10/09

2014/10/9 四国

高知県公営企業局は、土佐町の地蔵寺川に建設する小水力発電所の工事費を2015年度当初予算に要望し、予算が認められれば4月中に一般競争入札するため公告する予定。土木、建築、電気工事を一括するか、分離するかは検討中。

2014/10/06

三重県農林水産部は、「農業水利施設における小水力発電マスタープラン」(以下、マスタープラン)の策定に着手した。2014年度に発電導入が可能な候補地を複数件、選定し事業化を検討する。