2014/12/16

大野市の奥越明成高校機械科の三年生六人が小水力発電装置を手作りした。市内の山の水で水車を回して発電し、外灯などに電気を供給に挑戦している。“卒業作品”的な位置付けだが、小水力発電の可能性や課題も実感できている。

装置は横六十センチ、奥行き四十センチ、高さ百センチ。三百五十ワットの発電機四基を搭載している。今月十日、大野市花房の林道脇の小川に持ち込み、高 低差二十メートルの上流から長さ約百メートルのパイプで水を水車に供給したところ、白熱電球一個と発光ダイオード(LED)外灯一基が見事点灯した。

課題研究の一環として十月から製作してきた。水車は特注したが、水車で生み出した回転数を増幅させるベルト伝動の装置などは生徒たちが手作り。現地測量や小川の流量調査も実施してきた。太陽光発電などを手掛けるSP電機(中挾一丁目)の協力を得た。

ただ、十二日に発電装置の確認に行ったところ、パイプの取水口が落ち葉や枯れ木などでふさがれ、発電は停止していた。現在は学校に発電装置を持ち帰り、年内の再運転に向けて機械を調整する。

橋本優也君(18)は「給水パイプの角度調整など、現地での作業が大変だったけれど、発電できたときには感激した」と語り、班長の片倉優介君(18) は、「小水力発電は設置後の(ごみ除去などの)メンテナンスが必要だと分かった。仲間と難しい課題に向き合えたことが良かった」と話していた。

(尾嶋隆宏)

http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20141216/CK2014121602000018.html

2014/12/16

山口県には大小を合わせて483本の川が流れている。流域には数多くのダムが設けられて水力発電が盛んだ。それでも利用していない水流が多く残っているこ とから、小水力発電が広がってきた。水流の落差が小さい場所にサイフォン式の取水設備を採用するなど、独自の試みに注目が集まる。

[石田雅也,スマートジャパン]

山口県の企業局は県内に11カ所の水力発電所を運転中で、すべての発電能力を合計すると5万kWを超える(図1)。年間の発電量は1億8000万kWhに達して、一般家庭の使用量に換算すると5万世帯分の電力を供給できる能力がある。

その中で最も規模が大きいのは、1975年から運転を続けている「新阿武川(しんあぶがわ)発電所」である。中国山地から日本海まで流れる阿武川の中流 に設けた大きなダムの直下にあって、発電能力は最大で1万9500kW(19.5MW=メガワット)におよぶ(図2)。

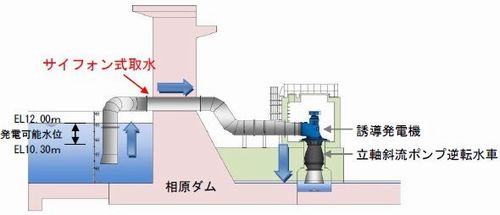

こうした大規模な水力発電所は大量の水を一気に流して発電するため、下流の水量が不安定になってしまう。そこで発電所の下流に小規模なダムを造 り、一定の量を常に放流して自然環境を保護する必要がある。新阿武川発電所の下流には「相原ダム」が設けられているが、そこから放流する水は流すだけで発 電には利用していなかった。

というのも相原ダムには大きな高低差がなく、水力発電には向かない構造になっているからだ。新たにサイフォン式の取水設備を導入することにより、 約4メートルの落差を作って発電が可能になった。山口県の企業局が22年ぶりに新設した「相原発電所」は2014年5月に運転を開始した(図3)。

発電機には縦軸のポンプ逆転水車を採用して、最大で82kWの電力を供給することができる。年間の発電量は33万kWhを見込み、一般家庭で90 世帯分に相当する。固定価格買取制度を通じて1kWhあたり34円(税抜き)で売電できるため、年間に約1100万円の収入を得られる見通しだ。発電設備 の建設費は1億3500万円かかった。運転維持費を低く抑えれば、買取期間の20年以内に投資を回収することができる。

農業用水路には簡易型の発電機

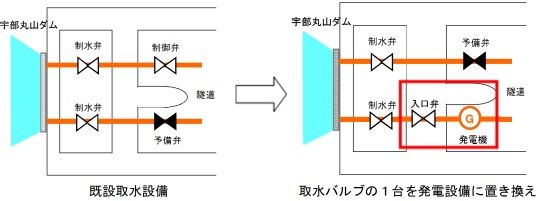

相原発電所を皮切りに、小水力発電の導入プロジェクトが県内の各地に広がってきた。第2弾は工業が盛んな宇部市内を流れる薬師川(やくしがわ)の 水流を利用した「宇部丸山発電所」である。瀬戸内海の沿岸地域に工業用水を供給するために造られたダムの中に取水塔があって、その直下に発電設備を導入す る(図4)。

このダムでは取水塔の内部に設置した2基のバルブを使って取水量を調整している。そのうちの1基を発電機に置き換えて、取水量を調整しながら発電できる仕組みを取り入れた。発電機は水力発電で最もポピュラーな横軸のフランシス水車を採用した。

ダムの水面から水車まで19メートルの落差を利用して、最大で130kWの電力を供給することができる。年間の発電量は60万kWhの想定で、一般家庭で170世帯分になる。運転開始は2015年度中を予定している。

小水力発電はダムだけではなくて、農業用水路にも導入できる。山口市内の農家が簡易型の発電設備を2014年9月に初めて設置した(図5)。わず か8.5キログラムの小さな装置で5kWの電力を作ることができる。近隣のLED街路灯などに電力を供給する。同じ簡易型の小水力発電装置は県内の各地で 導入の検討が進んでいる。

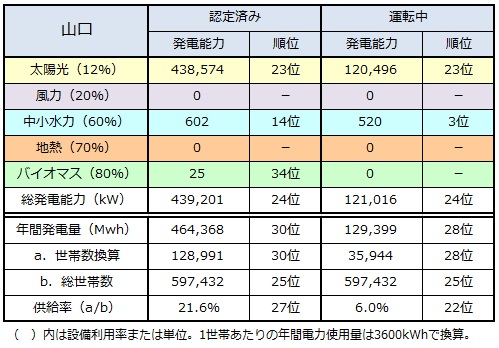

山口県の再生可能エネルギーは小水力発電に続いて、最近では太陽光発電も増えてきた(図6)。日射量が豊富な瀬戸内海に面した宇部市の工業地帯で は、宇部興産が所有する30万平方メートルの遊休地に、発電能力21メガワットの「ユーエスパワー発電所」が2014年7月に運転を開始している(図 7)。県内の沿岸部には広い遊休地が数多くあり、今後さらにメガソーラーが増えていく見込みだ。

2014/12/12

太陽光発電所で「地域の事業者を育てる政策が必要」と語る島村さん=いわき市

太陽光発電所で「地域の事業者を育てる政策が必要」と語る島村さん=いわき市

最終盤に入った衆院選(14日投開票)で、再生可能エネルギーの利用拡大をめぐる論戦が深まらない。福島第1原発事故を 受けて東北での関心が高まっているものの、普及促進には課題が山積みで各党が公約に掲げる対策も十分とは言い難いためだ。温室効果ガス削減でも役割が大き い再生エネだけに、事業関係者は「具体的な道筋を示してほしい」と議論の活性化に期待を寄せる。

<数値目標なし>

各党の公約要旨は表の通り。拡大を目指す方針で足並みをそろえるが、数値目標や工程表が伴わないなど全体に踏み込み不足が目立つ。

「風力や小水力を普及させるための規制緩和策を示してほしかった」。いわき市のNPO関係者らでつくる「いわきおてんとSUN企業組合」の島村守彦事務局長は不満を口にする。

組合は昨年、市内に出力49キロワットの太陽光発電施設を建設。市民にも協力を呼び掛け、設置作業を手伝ってもらった。来年度は福島県広野町内で増設し、売電収益を地域づくりイベントに充てる計画を進めている。

島村さんは「利益よりも地域振興を重視している。われわれのような事業者への支援を具体化してほしい」と強調する。

<乏しい根本策>

再生エネをめぐっては、東北電力を含む大手電力5社が今秋、固定価格買い取り制度に基づく一定出力以上の新規買い取りを中断。投資を予定していた発電事業者の反発を招いている。

こうした状況を踏まえ、一部公約には「中断解除を求める」などの文言が盛り込まれた。だが、必要になる送電網の増強策とそれに伴うコストの分担、抑制策など、根本的な解決の方向性についての言及は乏しい。

<「地域の声を」>

NPO法人環境エネルギー政策研究所(東京)の松原弘直主席研究員は「そもそも国が電源構成の目標を示していないのが問題」と指摘。その上で「地域の声を 政策に反映させる仕組みづくりをどう進めるか議論がもっと必要。市民や自治体が発電事業に参画しやすい環境を目指すべきだ」と話している。

2014年12月12日金曜日

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201412/20141212_11020.html

2014/12/02

らせん状の水車を使った発電の実演に見入る住民ら。神戸大生の呼び掛けで取り組みが始まった=篠山市中

8月、兵庫県篠山市西部の中山間に位置する大芋(おくも)地域。狭い農業用水路に、住民手作りの発電用水車10台が設置された。

「わあ。回った!」。子どもから歓声が上がる。材料は、照明用発電器を取り付けた自転車のホイール。小学生から高齢者まで55人が集まって約3時間で完成させた。

近くに住む村山紳一さん(63)は「これまで集落の若い人と話す機会がなかった。多世代が集まる貴重な機会になった」と喜ぶ。

水車作りを提案したのは、神戸大学発達科学部4年の瀬戸大喜さん(22)。篠山で昨年授業を受け、今年4月、市が任命する「地域おこし協力隊」となった。篠山に住み地域活性化に取り組むのが任務だ。

担当する大芋をまず回った。川や水路が多いのに気付いた。「この豊富な水資源を生かせないかな」。インターネットで調べるうちに行き当たったのが「マイクロ水力発電」。出力100キロワット以下の発電のことを呼ぶ。

早速、先進事例を調べ、関西で10カ所のマイクロ水力発電に携わる京都市立伏見工業高校の足立善彦教諭を訪ねた。8月に足立教諭を招いて地域の水路で水 車の発電を実演。初めは「水車で何ができるんやろか」と見ていた住民も「ここの水路も使えるんちゃうか」とすっかり夢中になっていた。将来的には、サルや シカなどによる作物被害を防ぐための電気柵の電源に利用する。

◆

地域内にある大芋小学校は全校児童24人。統廃合の議論が進んでおり「若い世代が住まなくなってしまわないだろうか」と大芋自治会長会の矢野智会長(68)は気をもむ。子どもや若い世代と地域との関わりをどう継続していくかが課題となっている。

瀬戸さんが考える次の企画は、地域と高校生が交流する仕掛けづくり。小水力アイデアコンテストを開き、1年間通して高校生に訪れてもらう。参考にしたのは、愛知県や福井県などでの事例だ。

「生かせそうなアイデアはどんどん取り入れたい」とフットワークは軽い。「参加者の中から継続的に関わりたいという人も出てくるかもしれない。僕みたいにね」。地域と人をつなぐ懸け橋役を担っている。(井垣和子)

〈地域おこし協力隊〉 地域外の人材が高齢化の進む市町に移住して活動する総務省の事業で、2009年度以降、全国各地で取り組みが続く。篠山市は今年 4月、市内で活動実績がある神戸大学の学生ら4人を任命。授業や研究を実践につなげている。同市の場合、特別交付税などから隊員1人当たり1カ月9万6千 円の報酬、活動費が年間上限200万円支給される。期間は1年更新で最長3年間。

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201412/0007549387.shtml

2014/11/30

九州発電(鹿児島市、古田功社長)は29日、南大隅町根占辺田に建設する小水力発電所(大川発電所)の起工式を開いた。来月中旬に着工し2016年8月の稼働を目指す。同社は県内の約40カ所に同様施設を建設する予定で、同発電所は3号機になる。