2016/05/16

2016年5月16日掲載

中部電力グループのシーテック(名古屋市、松山彰社長)はこのほど、独オズバーガー社と小水力発電用クロスフロー水車の国内独占販売店契約を締結し、販売を開始した。全国で同水車の販売を展開するとともに、水力発電所の開発から設計・建設、運開後の維持管理までを一括して提案。同社ホームページ内に専用サイトを設け、幅広い顧客から受注獲得を狙っている。販売に関わる具体的な目標は、今のところ掲げていない。

クロスフロー水車は、構造が単純で建設・保守が容易とされ、千キロワット以下の小水力発電に多く用いられている。中部電力グループ内での納入実績は、これまでに7カ所。シーテック初の水力開発で、10日に営業運転を開始した秋神水力発電所にも採用、納入した。

(続きは転載元より有料登録のうえ閲覧できます)

2016/05/14

2016年5月14日

衆院経済産業委員会は11日、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)を定めたFIT法改定案を採決し、自民、公明、民進などの賛成多数で可決しました。

日本共産党は再生エネルギー発電との接続義務規定の削除などにより、逆に再エネ導入を抑制しかねないとして独自の修正案を提出。修正案は、送電網を維持運営する一般送配電事業者に対し、再エネ発電を送電線に接続する義務を引き続き課し、新たに送電系統の拡張義務などを盛り込んだもの。同案は賛成少数で否決されたため、日本共産党は政府案に反対しました。

採決に先立つ質問で日本共産党の真島省三議員は、2012年7月の同制度導入後も、再エネの導入割合が3%にすぎないのは接続義務が果たされていないからだと述べ、電力会社が接続に必要な設備投資を行ってこなかったと指摘。資源エネルギー庁の多田明弘電力・ガス事業部長は設備投資が増加していないと認めながら「接続義務を果たしてきた」と強弁しました。

真島氏は、大分県九重町や由布市で、小水力発電計画が、九州電力の送電系統の容量不足を口実に事実上ストップしている事実を突きつけ、地産地消の小規模・分散型電源を後押しするためにも送電網の増強を義務づけるよう提案。林幹雄経産相は再エネ拡大には「送電網の増強は重要だ」と認め、広域機関と全国的な整備をすすめると述べました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-05-14/2016051406_01_1.html?_tptb=032

2016/05/14

2016年5月14日掲載

富山県で十五日から始まる先進七カ国(G7)環境相会合を前に、県内自治体や企業の環境活動を参加者らに紹介する「とやま情報館」が十三日、富山市新総曲輪の県民会館に開設された。報道陣の取材基地となるメディアセンターも併設され、駅や空港に整備された総合案内所と合わせて歓迎の準備が整った。

開設式典で石井隆一知事は「地域や日本、世界の環境が良くなるよう、それぞれの立場で協力してほしい」と呼び掛けた。

県や県内企業でつくる推進協力委が開設した。市民が二酸化炭素の削減目標を立てて行動する富山市の「チームとやまし」運動など県内自治体の取り組みを日本語と英語で説明。農業用水を使った小水力発電機を製造する北陸精機(魚津市)をはじめ、県内二十企業・団体の先進的な環境技術も紹介する。

一階では同日、環境省主催の「富山環境展」も始まった。世界各国で排出される温室効果ガス濃度を映像で表す地球儀や、急発進やブレーキの多用を避ける「エコドライブ」のシミュレーターなどがあり、環境への理解を視覚的に深められる。

会合の準備を担当する県知事政策局の八田哲典主任は「富山の優れた環境活動を国内外に発信し、新たな交流やビジネスチャンスにつなげたい」と期待する。情報館と環境展は十六日まで一般にも無料公開する。

環境相会合開幕前日の十四日には、地元主催のエクスカーションが立山、高岡方面の二コースに分かれてあり、会合参加者が雪の大谷や瑞龍寺などを見学。富山市内のホテルで歓迎レセプションも行われる。 (杉原雄介)

http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2016051402100015.html

2016/05/11

2016年5月11日掲載

Jパワー(電源開発)は、社会貢献活動の一環として実施している「エコ×エネ体験ツアー水力編」への参加者を募集している。今年は7月下旬から8月下旬にかけ、御母衣発電所(岐阜県大野郡白川村)と奥只見発電所(福島県南会津郡桧枝岐村)の2カ所で開催。奥只見ツアーは小学生親子、大学生をそれぞれ対象に2プログラムを実施し、御母衣ツアーは小学生親子を対象に行う。小学生親子向けは6月17日まで、大学生向けは7月8日までJパワーのホームページで受け付ける。

御母衣ツアーは小学校高学年と保護者のペアを対象に7月25~26日、同27~28日のいずれかで開催。奥只見ツアーは小学校高学年と保護者のペアを対象に8月8~9日、同10~11日のいずれか、大学生と大学院生(30歳まで)を対象に同24~26日に行う。

2016/05/11

2016年5月11日掲載

水力発電が盛んな富山県で新たに小水力発電所の建設が決まった。新日本コンサルタントが南砺市を流れる庄川水系の湯谷川沿いに建設する「湯谷川小水力発電所」だ。年間に一般家庭1200世帯分の電力を発電する計画で、発電開始は2018年前半を予定している。

[陰山遼将,スマートジャパン]

再生可能エネルギー事業を手掛ける新日本コンサルティング(富山市)は、富山県南砺(なんと)市の田向(たむかい)地区に「湯谷川小水力発電所」を建設すると発表した。総事業費は10億円で、2018年上期をめどに営業運転を開始する計画だ。

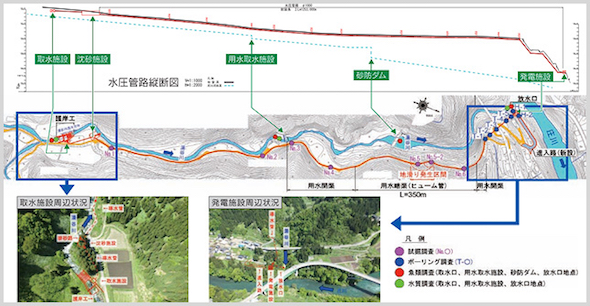

流れ込み式の発電所で、発電には一級河川の庄川に注ぐ湯谷川の河川水を利用する。湯谷川の上流で取水した河川水を、川沿いにある市道に埋設した圧力水圧管路で下流域へと送水する。発電設備は湯谷川が庄川と合流する下流域付近に設置し、上流から送られてきた河川水と圧力水車で発電する仕組みだ(図1)。

図1 「湯谷川小水力発電所」の概要 出典:

図1 「湯谷川小水力発電所」の概要 出典:最大使用水量は毎秒1.3立方メートルを見込んでおり、約73メートルの有効落差を利用した最大発電出力は804kW(キロワット)だ。年間の発電量は一般家庭1200世帯分の使用電力に相当する4289MWh(メガワット時)を見込んでいる。発電した電力は全量売電する計画だ。なお、発電所の建設と運営は新日本コンサルタントのグループ企業であるニックスニューエネルギー(富山市)が担当する。

富山市に本拠を置く新日本コンサルティングは、建設分野の総合コンサルタント事業などを手掛ける。再生可能エネルギー設備は今回の湯谷川小水力発電所で3カ所目となる。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1605/11/news050.html